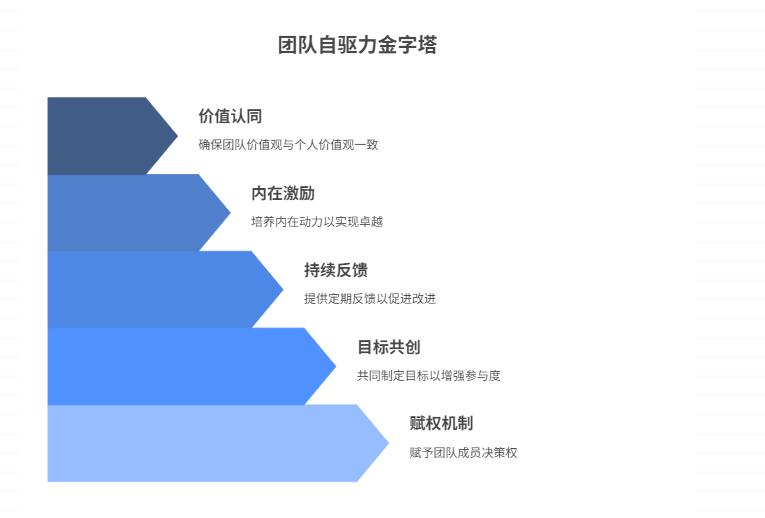

建立项目团队的自驱力文化,关键在于赋权机制、目标共创、持续反馈、内在激励、价值认同。 其中,“目标共创”尤其重要。项目成员若未参与目标制定,仅被动接受任务,将很难激发责任感和参与热情。反之,通过共创目标,让每位成员理解“为何做、为谁做、做到什么程度”,能显著提升其内驱动力和成果意识。正如彼得·德鲁克所说:“目标不是上级交办的命令,而是激发员工行动的理由。”

一、构建目标共创机制,提升参与感

传统项目管理往往采用“任务下发”式目标传递,员工缺乏对项目价值的理解与认同。为了打造高自驱力团队,项目目标应由管理者与成员共同制定。共创机制不仅使目标更贴合实际,也有助于激发成员的责任意识。

建议采用OKR(Objectives and Key Results)框架,通过双向协商的方式,明确项目主目标(O)并细化出具体关键结果(KR)。通过这种方式,团队成员既能看到自己的工作如何服务于更大的目标,也能在细节中争取实现自我成就。

此外,可以组织“目标对齐工作坊”或“敏捷计划会议”,引导每位成员表达对目标的理解与疑问,让目标成为所有人都认可的“共同愿景”而非上级的指令。

二、推行赋权式领导,激活主人翁意识

真正的自驱文化不是靠控制实现的,而是依靠赋权式领导催生出来的。领导者应减少“指令管理”,转而通过信任、授权、指导来激发团队的自主性。

赋权式领导强调三点:自主决策权、目标管理权、资源调配权。团队成员在设定工作计划、决定实现路径、甚至选择所需支持资源时拥有更大自由度。项目经理应学会做“决策教练”而不是“任务分派员”,以辅导代替命令,以启发代替监督。

例如,可为不同模块设立“责任人制度”,该成员拥有模块的目标管理权,需定期向团队同步进度、解决问题、提出优化建议。这种制度能有效唤醒每位成员的主人翁精神,减少“推责”与“等待”行为。

三、建立及时反馈机制,驱动持续成长

反馈是自驱文化的催化剂。缺乏反馈的项目环境容易让成员陷入迷茫与焦虑,而及时、有建设性的反馈能有效帮助成员提升绩效、自我认知与行动力。

项目中应建立“日/周反馈”制度,如每日站会、双周复盘、Sprint回顾会议等。反馈内容应聚焦于事实与行动,避免评价式语言。例如:“你的提案逻辑清晰,但数据引用部分缺乏支撑,建议补充最新行业调研。”这种结构化反馈更利于成员接纳与改进。

此外,还应引入360度反馈机制,让团队成员之间能彼此表达合作感受与改进建议,增强团队协同感与反思力。

四、强化内在动机与正向激励系统

自驱力来源于成员的内在动机,而非单纯的外在奖惩。因此,建立以成长、成就、影响力为导向的正向激励系统尤为关键。

管理者应关注个体的动机差异,如有的成员更重视技能成长,有的追求影响力或认可度。可通过“成长地图”“能力评估表”“技能挑战计划”等机制,为成员规划个人职业发展路径,让项目成为其职业进阶的跳板。

同时,应设立荣誉制度,如“最佳学习者”“团队协同标杆”“创新突破奖”等,强化成员的目标感与价值感。激励方式可多样化,不限于物质奖励,也可包括在公开会议上表彰、参与战略会议、获得培训资源等。

五、引导价值认同,打造使命感团队

只有当成员对项目目标、组织使命与个人价值之间建立了清晰的连接,才可能持续输出自驱行为。因此,“价值认同”是推动项目文化变革的深层力量。

项目启动阶段,应通过故事化表达、愿景展示、用户画像还原等方式,让团队了解项目的意义与影响。例如,通过用户访谈视频展示项目产品如何改善用户生活,可极大提升成员的使命感与投入度。

同时,鼓励团队成员分享“为什么加入这个项目”“我希望带来什么改变”等个性化表达,让每个人在项目中找到内在价值锚点,从而构建集体归属感。

六、打造高信任团队氛围,释放情绪安全感

自驱文化的土壤是高信任氛围。只有当成员敢于表达意见、敢于试错、敢于提出异议,才有可能主动承担更大责任与创造性任务。

管理者应通过日常行为营造安全感:倾听意见、允许分歧、保护失败、不责备问题。团队内可设立“信任协议”或“行为约定”,鼓励公开沟通与互助行为。

例如,Google的“心理安全五维度”模型指出,高绩效团队的核心特征之一就是“团队成员相信他们不会因为提出想法或问题而被羞辱或惩罚”。在这种环境下,自驱力才能真正释放。

七、建立自驱文化的组织机制与制度保障

文化的可持续发展需有制度承托。组织层面应构建支持自驱文化的制度体系,包括绩效考核机制、人才成长路径、学习发展计划等。

首先,调整绩效考核方式,从“结果导向”向“成长导向”与“过程贡献”并重转型。例如,设立“团队协作评分”与“目标超预期评分”,考察员工在推动团队整体目标中的表现,而非单点输出。

其次,设立“内部导师机制”“能力轮岗制度”“创新提案通道”等,鼓励员工跳出岗位框架,以自驱的方式探索边界与创新空间。

常见问答

1、自驱文化是否会削弱管理者的控制力?

不会。真正的自驱文化要求管理者从“控制者”转变为“赋能者”,其角色是打造激励环境、指导方向,而不是管控一切。

2、自驱文化适合所有项目类型吗?

并不完全。自驱文化更适用于中长期、创新性强、团队协作复杂度高的项目,对于短期执行型任务,仍需部分强指令机制保障效率。

3、如何识别一个团队是否具备自驱基础?

可观察成员是否主动沟通、是否参与规划、是否主动承担任务与反馈问题。也可通过调研工具如Gallup Q12、员工敬业度评估模型等进行定量分析。