大型软件系统的主要指标是什么?

大型软件系统的核心目标是高效支撑业务需求、稳定运行并具备长期演进能力,因此其关键指标需覆盖功能性、性能、可靠性、安全性、可维护性、可扩展性等多个维度,同时结合技术属性与业务价值。以下是主要指标的系统化梳理:

一、功能性指标:满足业务需求的程度

功能性是系统的基础,衡量其是否实现设计目标并对业务提供有效支撑:

- 需求覆盖率:实际实现功能点与需求规格文档的匹配比例(如“98%的需求已实现”),反映需求遗漏风险。

- 功能正确性:功能输出符合预期的准确率(如“支付功能成功率≥99.9%”“数据计算误差≤0.001%”),通常通过测试用例验证。

- 业务适配性:系统对业务流程的灵活支持能力(如“支持10种以上营销活动类型的快速配置”“多语言/多币种切换无故障”)。

- 用户验收通过率:终端用户(或客户)对功能可用性的认可比例(如“UAT阶段用户满意度≥90%”)。

二、性能指标:高效处理任务的能力

性能直接影响用户体验和业务效率,是大型系统的核心考量:

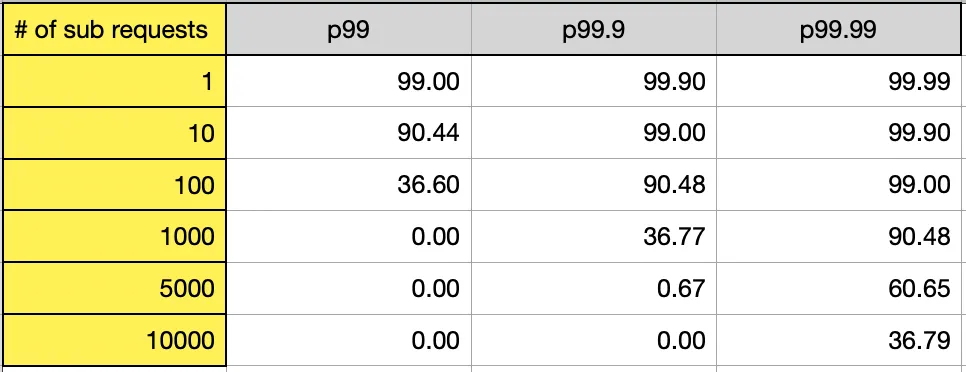

- 响应时间(Response Time):单个请求从发送到接收响应的时间(如“95%的API请求响应时间≤500ms”),需区分平均响应时间与长尾响应时间(P99/P999)。

- 吞吐量(Throughput):单位时间内处理的任务量(如“QPS≥10万次/秒”“TPS≥5万笔/秒”),反映系统的承载能力。

- 并发能力:同时处理的用户或请求数量(如“支持10万在线用户同时操作”),需结合连接池、线程池等资源限制评估。

- 资源利用率:CPU、内存、磁盘I/O、网络带宽的使用效率(如“CPU平均利用率≤70%”“内存空闲率≥20%”),避免资源浪费或瓶颈。

- 批量处理效率:大规模数据处理的耗时(如“百万级数据导入耗时≤30分钟”“日终结算处理时间≤2小时”)。

三、可靠性与可用性指标:稳定运行的保障

大型系统需长时间无故障运行,可靠性与可用性是业务连续性的核心:

- 可用性(Availability):系统在任意时刻可正常服务的概率(如“SLA 99.99%”表示年停机时间≤53分钟),通常通过“计划内停机+非计划内停机”计算。

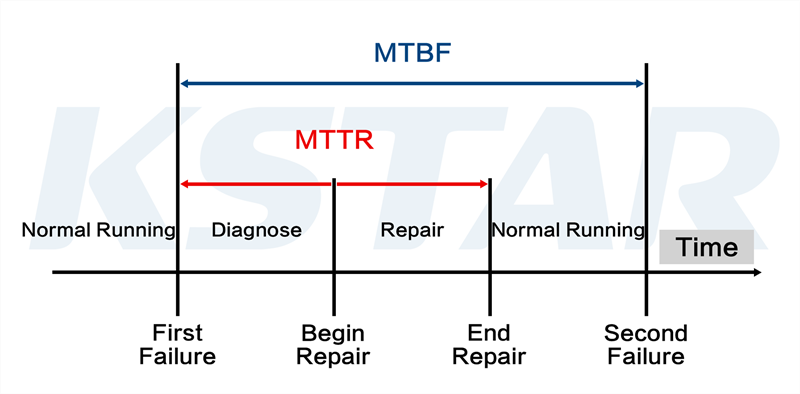

- MTBF(平均无故障时间):两次故障间的平均运行时间(如“MTBF≥5000小时”),反映系统自身的稳定性。

- MTTR(平均修复时间):故障发生后恢复正常的平均耗时(如“MTTR≤30分钟”),依赖监控、自动化运维能力。

- 故障率:单位时间内故障发生次数(如“月故障率≤2次”),需结合故障严重程度(如P0/P1级故障占比)。

- 数据一致性:分布式系统中多节点/副本的数据同步准确率(如“主从数据库同步延迟≤100ms”“事务跨库一致性成功率≥99.99%”)。

四、安全性指标:抵御风险的能力

大型系统常处理敏感数据(用户隐私、交易记录),安全性是合规与信任的基础:

- 数据加密覆盖率:传输层(如TLS 1.3覆盖率100%)、存储层(如AES-256加密字段占比)的加密比例。

- 访问控制有效性:基于角色的访问控制(RBAC)覆盖率(如“100%敏感接口启用RBAC”)、越权访问漏洞数量(如“0高危越权漏洞”)。

- 漏洞修复时效:高危漏洞(如CVE)从发现到修复的平均时间(如“≤72小时”)、补丁安装覆盖率(如“100%生产环境补丁已安装”)。

- 身份认证强度:多因素认证(MFA)支持率(如“核心操作MFA覆盖率达100%”)、弱密码检测率(如“0弱密码账号”)。

- 合规性达标率:符合行业法规(如GDPR、《个人信息保护法》、等保2.0)的检查项通过比例(如“100%合规要求已满足”)。

五、可维护性指标:长期迭代的基础

可维护性决定系统能否高效修复缺陷、优化功能并适应变化:

- 代码质量:圈复杂度(Cyclomatic Complexity)均值(如“单个函数圈复杂度≤10”)、重复代码率(如“≤5%”)、注释覆盖率(如“核心模块注释率≥80%”)。

- 测试覆盖率:单元测试覆盖率(如“≥80%”)、集成测试覆盖率(如“关键链路100%覆盖”)、自动化测试执行通过率(如“≥95%”)。

- 缺陷密度:单位代码/需求中的缺陷数(如“每千行代码缺陷数≤2”),反映开发阶段的质量把控能力。

- 模块解耦度:模块间依赖数量(如“单个模块依赖≤3个其他模块”)、接口变更影响范围(如“修改1个接口仅影响2个下游模块”)。

- 文档完善度:API文档覆盖率(如“100%接口有文档”)、架构文档更新及时率(如“架构变更后文档48小时内更新”)。

六、可扩展性指标:适应业务增长的能力

大型系统需支持业务规模扩张(用户量、数据量、功能模块),可扩展性是长期生命力的关键:

- 横向扩展能力:增加节点后性能提升比例(如“增加50%服务器节点,QPS提升40%”)、集群自动扩缩容耗时(如“从触发到完成≤5分钟”)。

- 纵向扩展能力:单节点资源(CPU/内存)提升后的性能提升比例(如“内存从16GB扩容至32GB,处理能力提升80%”)。

- 功能扩展效率:新增业务模块的开发周期(如“从需求到上线≤2周”)、第三方服务集成的复杂度(如“通过插件化框架集成新服务耗时≤3天”)。

- 数据容量上限:单库/单表可支撑的最大数据量(如“单表支持10亿条记录”“分布式存储容量无上限”)、数据归档/清理效率(如“历史数据自动归档耗时≤1小时/天”)。

七、成本效益指标:资源投入与价值的平衡

大型系统需在性能、功能与成本间权衡,成本效益是商业成功的关键:

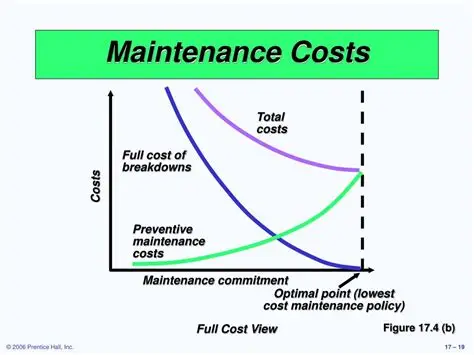

- 资源利用率:服务器CPU/内存平均利用率(如“≥60%且≤80%”),避免资源闲置或过载。

- 运维成本:基础设施费用(如云服务器、存储)、人力成本(如运维/开发团队规模)与业务规模的比值(如“每万用户运维成本≤1000元/月”)。

- ROI(投资回报率):系统带来的业务收益(如收入增长、成本节约)与总投入(开发+运维)的比例(如“年ROI≥200%”)。

- 技术债务比率:技术债务规模(如重构所需工时)与当前代码/功能规模的比值(如“技术债务比率≤15%”),避免债务失控。

八、用户体验指标(面向C端/终端用户)

对于直接服务用户的大型系统(如APP、网站),用户体验是核心竞争力:

- 界面响应速度:页面加载时间(如“首屏加载≤2秒”)、操作反馈延迟(如“点击按钮到反馈≤300ms”)。

- 错误率:用户操作失败率(如“支付失败率≤0.5%”)、异常提示友好度(如“90%用户认为错误提示清晰”)。

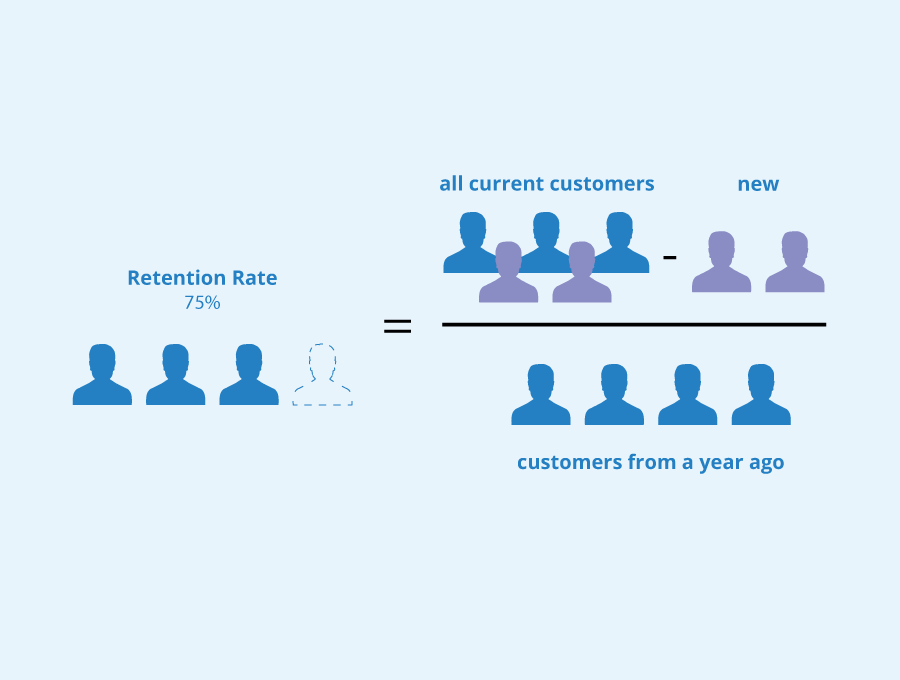

- 用户留存率:核心功能使用频率(如“日活用户7日留存率≥50%”)、用户满意度(如“NPS净推荐值≥70”)。

总结

大型软件系统的指标需兼顾技术属性与业务价值,不同类型的系统(如电商、金融、物联网)需根据其核心目标调整指标优先级。例如:

- 电商系统侧重高并发性能(如双11 QPS)和可用性(如99.99% SLA);

- 金融系统强调安全性(如交易防篡改)和合规性(如GDPR);

- 物联网系统关注实时性(如毫秒级消息处理)和海量设备接入能力(如百万级设备在线)。

最终,指标的本质是量化系统的“健康度”,帮助团队明确优化方向,确保系统既满足当前业务需求,又具备长期演进的技术韧性。