对3D Gaussian Splatting(3DGS)数据的编辑本质上是通过调整其核心构成要素(高斯点的参数)或引入外部约束,实现对3D场景的几何、外观或语义属性的修改。3DGS的核心是由大量3D高斯实体组成的集合,每个高斯实体包含位置(position)、尺度(scale)、旋转(rotation)、不透明度(opacity)、颜色(color) 等参数,编辑过程即围绕这些参数的调整展开。以下从编辑原理、关键操作类型、实现方法及工具框架等方面详细说明:

一、3DGS数据的可编辑性基础

3DGS通过离散的3D高斯点集建模场景,其数据结构可简化为一个包含N个高斯实体的列表,每个实体的参数如下:

- 几何参数:

- 位置( x ∈ R 3 \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 x∈R3 ):3D空间坐标;

- 尺度( s ∈ R 3 \mathbf{s} \in \mathbb{R}^3 s∈R3):沿x、y、z轴的缩放因子(控制椭球大小);

- 旋转( r ∈ R 4 \mathbf{r} \in \mathbb{R}^4 r∈R4):四元数(控制椭球朝向)。

- 外观参数:

- 颜色( c ∈ R 3 \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3 c∈R3):RGB值(或通过SH系数表示的光照相关颜色);

- 不透明度( α ∈ R \alpha \in \mathbb{R} α∈R):控制高斯点对最终像素的贡献权重。

这些参数均以数值形式存储(如在开源库中通常为张量数组),因此可通过直接修改参数、筛选子集或生成新参数实现编辑。

二、核心编辑操作类型与实现方法

根据编辑目标,3DGS数据的编辑可分为几何编辑、外观编辑、语义编辑三大类,具体操作及实现逻辑如下:

1. 几何编辑:调整场景的空间结构

几何编辑聚焦于修改高斯点的位置、尺度或旋转,以改变物体的形状、位置或存在性。

(1)物体/区域移动、缩放、旋转

针对场景中特定物体(如椅子、墙面)或区域的高斯点集,施加刚性变换(平移、旋转、缩放)。- 实现步骤:

- 筛选目标高斯点:通过语义分割(如预训练模型识别物体)或空间范围(如用户框选的3D bounding box)确定待编辑的高斯点子集;

- 施加变换:对筛选出的高斯点的位置、尺度、旋转参数应用变换矩阵。例如,平移时给所有目标点的 x \mathbf{x} x加上偏移量;旋转时通过四元数乘法更新 r \mathbf{r} r;缩放时对 s \mathbf{s} s乘以缩放因子。

- 示例:将场景中的桌子沿x轴移动1米,只需筛选出桌子对应的高斯点,其位置参数 x = x + 1 x = x + 1 x=x+1。

- 实现步骤:

(2)物体移除或区域删除

从场景中删除特定物体或区域的高斯点,适用于去除不需要的元素(如杂物、背景干扰)。- 实现步骤:

- 定位目标高斯点:通过语义标签(如“汽车”类)或2D/3D交互框选(如用户在视图中框选汽车区域,反推对应的3D高斯点);

- 直接剔除:从高斯点列表中删除筛选出的子集。

- 注意:删除后可能导致局部空洞,需通过插值(如用周围高斯点的参数填充)或重新优化(少量迭代)修复视觉连续性。

- 实现步骤:

(3)新增物体或几何结构

向现有场景中插入新物体(如添加一个沙发),需将新物体的3DGS表示与原场景融合。- 实现步骤:

- 单独建模新物体:对目标物体(如沙发)拍摄多视角图像,用3DGS训练得到其高斯点集(包含局部坐标系下的参数);

- 坐标变换:将新物体的高斯点集从局部坐标系转换到场景全局坐标系(通过旋转、平移矩阵对齐);

- 融合优化:将新高斯点添加到原场景列表中,对交界处的高斯点(如沙发与地面接触区域)进行参数微调(如调整不透明度、尺度),避免渲染时出现穿帮或断层。

- 实现步骤:

2. 外观编辑:修改场景的视觉属性

外观编辑通过调整颜色、不透明度等参数,改变物体的颜色、材质或透明度。

(1)颜色调整

批量修改目标区域的颜色(如将红色墙面改为蓝色)。- 实现步骤:

- 筛选目标高斯点:通过空间范围(如墙面区域)或语义标签(如“墙面”类)定位;

- 调整颜色参数:直接修改目标点的 c \mathbf{c} c(RGB值),或调整其SH系数(若颜色由球面谐波表示,需重新计算光照响应)。

- 进阶:若需保持光照一致性(如阴影区域颜色偏暗),可结合场景光照估计模型,按光照强度比例调整颜色。

- 实现步骤:

(2)不透明度与透明度控制

调整物体的透明度(如让玻璃更透明),通过修改 α \alpha α参数实现。- 逻辑: α \alpha α值越高,高斯点对像素的贡献越大(越不透明);反之则越透明。例如,将玻璃区域的高斯点 α \alpha α从0.8降至0.3,可增强通透感。

(3)材质风格迁移

将物体材质替换为目标风格(如将木质桌面改为金属质感),需结合材质特征调整颜色和尺度分布(金属表面更光滑,高斯点尺度可能更集中)。- 实现:通过材质参考图提取颜色分布(如金属的高光色),并约束目标高斯点的 c \mathbf{c} c和 s \mathbf{s} s(尺度方差减小,模拟光滑表面)。

3. 语义编辑:基于语义信息的智能修改

语义编辑依赖场景的语义标注(如“天空”“地面”“家具”等类别),实现更高级的结构化修改。

(1)基于语义标签的批量操作

对同一语义类别的所有高斯点执行统一编辑(如将所有“窗户”改为蓝色)。- 前提:需为3DGS点集预标注语义标签(可通过2D图像语义分割结果反投影到3D高斯点实现)。

- 流程:遍历高斯点列表,对所有标签为“窗户”的点,修改其颜色参数。

(2)场景布局重组

根据语义约束调整物体位置(如将“椅子”自动排列在“桌子”周围)。- 实现:结合语义关系规则(如“椅子→桌子”的空间依附关系),计算目标位置并变换对应高斯点的 x \mathbf{x} x。

(3)动态效果生成

为语义物体添加动态变化(如“窗帘”飘动),通过时序参数控制高斯点的位置和旋转随时间变化。- 方法:为目标高斯点的 x \mathbf{x} x和 r \mathbf{r} r添加时间函数(如正弦曲线),渲染时按时间戳采样参数,生成动态视图。

三、工具与框架支持

目前3DGS编辑工具尚处于发展阶段,主要基于开源框架二次开发或学术研究原型:

基础操作工具

- 基于开源3DGS库(如graphdeco-inria/gaussian-splatting):通过修改其数据加载和参数存储模块(如

gaussian_model.py中的高斯参数张量),实现批量参数调整。 - 可视化交互工具:如gsplat提供3D高斯点的可视化界面,可手动框选点集并修改参数(需扩展交互功能)。

- 基于开源3DGS库(如graphdeco-inria/gaussian-splatting):通过修改其数据加载和参数存储模块(如

学术研究原型

- Editable 3DGS:部分研究(如《Editing 3D Gaussian Splatting Scenes》)提出通过引入控制手柄(handles)或分割掩码,实现对特定区域的交互式编辑,支持拖拽、缩放等操作,并通过局部优化保持编辑后场景的视觉一致性。

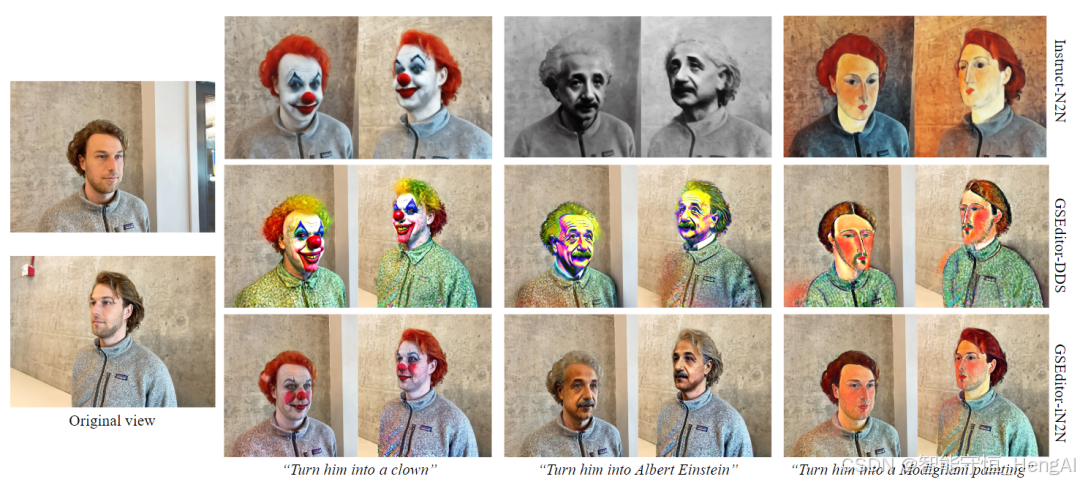

- 语义驱动编辑:结合CLIP等模型实现文本引导编辑(如输入“将门涂成红色”,自动定位“门”对应的高斯点并修改颜色)。

商业工具雏形

- 部分3D重建软件(如Capturing Reality)开始集成3DGS导出功能,未来可能支持基于高斯点的编辑模块,提供更直观的交互界面(如2D视图框选→3D参数自动调整)。

四、挑战与优化方向

编辑精度与效率

- 挑战:手动筛选目标高斯点(如复杂物体的边缘)精度低;大规模点集(百万级)的实时编辑(如拖拽)计算量大。

- 优化:结合3D实例分割模型(如Mask3D)提高点集筛选精度;采用稀疏更新策略(只重渲染修改的高斯点)提升实时性。

编辑后视觉一致性

- 挑战:修改后可能出现光照不匹配(如新增物体与原有场景阴影冲突)或几何断层(如删除物体后背景不连续)。

- 优化:引入局部重优化(对编辑区域的高斯点进行少量迭代训练);结合场景光照模型(如预估光源方向)调整新增物体的颜色和阴影参数。

用户交互友好性

- 挑战:当前工具依赖代码层面的参数修改,普通用户难以操作。

- 优化:开发可视化交互界面(如Blender插件),支持通过鼠标拖拽、颜色拾取等直观操作映射到高斯参数调整。

总结

3DGS数据的编辑以高斯点参数(位置、颜色、尺度等)为核心,通过筛选目标点集、施加变换或融合新点集,实现几何、外观或语义层面的修改。目前需基于开源框架二次开发,结合分割、交互工具提升精度和易用性。未来随着交互式编辑算法和工具链的成熟,3DGS有望成为可直接编辑的3D内容表示格式,广泛应用于虚拟场景构建、影视制作等领域。