内存泄漏(Memory Leak)是程序开发中最隐蔽且影响深远的问题之一。它指的是程序在动态分配内存后,由于逻辑疏漏或设计缺陷,未能释放不再使用的内存块,导致这部分内存被永久“占用”,既无法被程序重新利用,也无法返回给操作系统的现象。这种看似“微小”的问题,在长期运行或复杂系统中可能引发连锁反应,从程序卡顿、功能异常到系统崩溃、业务中断,其危害覆盖了从代码层面到企业级应用的多个维度。

一、程序级危害:从性能劣化到功能崩溃

内存泄漏对程序的直接影响体现在其运行状态的逐步恶化,这种恶化具有“累积性”和“隐蔽性”,初期可能难以察觉,后期则会彻底摧毁程序的可用性。

可用内存持续萎缩,性能线性下降

程序运行时,每次内存泄漏都会“吞噬”一块堆内存。对于短期运行的程序(如命令行工具),若泄漏量微小,可能在程序结束前未显现明显影响;但对于长期运行的程序(如服务器进程、后台服务、嵌入式设备固件),泄漏会持续累积。例如,一个每秒泄漏1KB内存的后台服务,运行10天就会占用近1GB内存,运行一年则会吞噬约36GB内存。

随着可用内存减少,程序会频繁触发内存分配失败,或因内存不足导致频繁的“页面交换”(将内存数据写入磁盘交换区),使CPU用于内存管理的开销急剧增加,程序响应速度从毫秒级延迟逐步恶化到秒级甚至分钟级,最终失去实用价值。功能异常与逻辑错乱

内存泄漏并非仅导致“内存不足”,更可能引发程序逻辑的隐性破坏。当程序可用内存逼近极限时,动态内存分配(如new、malloc)可能返回nullptr或抛出异常。若程序未妥善处理这些情况(如未检查指针有效性),会直接触发空指针访问、数据越界等未定义行为,表现为功能错乱(如计算结果错误、数据丢失)、间歇性崩溃或“幽灵bug”(在特定条件下才复现)。

例如,一个电商交易系统若存在内存泄漏,可能在运行初期正常处理订单,但随着内存不足,支付流程中突然出现“订单状态异常”“金额计算错误”等问题,且难以复现,严重影响业务可信度。程序生命周期缩短,可用性降低

为缓解内存泄漏的影响,运维人员往往被迫采用“定期重启”的临时方案。例如,原本设计为7×24小时运行的服务器,可能需要每天甚至每小时重启一次,这直接导致服务可用性下降(如重启期间无法处理请求),违背了高可用系统的设计目标。

更严重的是,频繁重启可能掩盖泄漏的根本原因,使问题在更复杂的场景下爆发。例如,某金融系统因内存泄漏每天凌晨3点重启,却在某次峰值交易时段(如开盘前)内存耗尽崩溃,造成交易中断的重大事故。

二、系统级危害:从资源耗尽到全局崩溃

内存是操作系统级的核心资源,单个程序的内存泄漏可能通过“资源抢占”影响整个系统,引发从性能雪崩到全局瘫痪的连锁反应。

系统资源被独占,其他进程受牵连

操作系统的物理内存是有限的(如服务器通常配置32GB、64GB,嵌入式设备可能仅数百MB)。当一个泄漏程序持续占用内存时,会挤压其他进程的可用空间。例如,服务器上的一个泄漏进程占用90%内存后,数据库、缓存服务、Web服务器等关键进程会因内存不足而频繁崩溃或降级运行,导致整个系统陷入“亚健康”状态。

更危险的是,内存泄漏可能引发“资源饥饿”:操作系统为维持泄漏进程运行,不得不终止优先级较低的进程释放内存,若被终止的是监控进程、日志服务等,会进一步失去对系统状态的掌控,加速崩溃。触发OOM机制,关键服务被强制终止

当系统内存耗尽时,Linux等操作系统会启动“OOM杀手”(Out-Of-Memory Killer)机制,通过计算进程的“内存使用分数”(oom_score)强制终止“最不值得保留”的进程。但OOM杀手的判断并非绝对可靠,可能误杀核心服务(如数据库、负载均衡器),导致系统彻底瘫痪。

例如,某云服务器上的一个泄漏的测试程序占用大量内存,OOM杀手可能优先终止负责虚拟机调度的进程,导致该物理机上的所有虚拟机同时宕机,影响成百上千的用户。硬件资源浪费与能源损耗

内存泄漏会迫使企业投入更多硬件资源掩盖问题。例如,为应对泄漏导致的内存不足,公司可能将服务器内存从32GB升级到64GB,甚至增加服务器数量,这直接增加了硬件采购成本和机房能耗。

对于嵌入式设备(如物联网传感器、工业控制模块),内存资源本就受限(通常128MB~1GB),微小的泄漏(如每次操作泄漏100字节)可能在数天内导致设备死机,需要人工重启或更换,显著提高维护成本(如工业场景中,设备停机一小时可能损失数万元)。

三、开发与维护成本:从排查困境到信任危机

内存泄漏的危害不仅体现在运行时,更贯穿于开发、测试、运维全流程,显著增加软件生命周期的成本。

排查难度大,调试成本极高

内存泄漏的隐蔽性使其成为最难诊断的bug之一。与“空指针崩溃”“数组越界”等即时暴露的问题不同,泄漏的影响是逐步累积的,且在不同环境(如开发、测试、生产)中表现差异极大:开发环境数据量小、运行时间短,可能完全不暴露;测试环境偶发崩溃,难以复现;生产环境则在高负载下集中爆发。

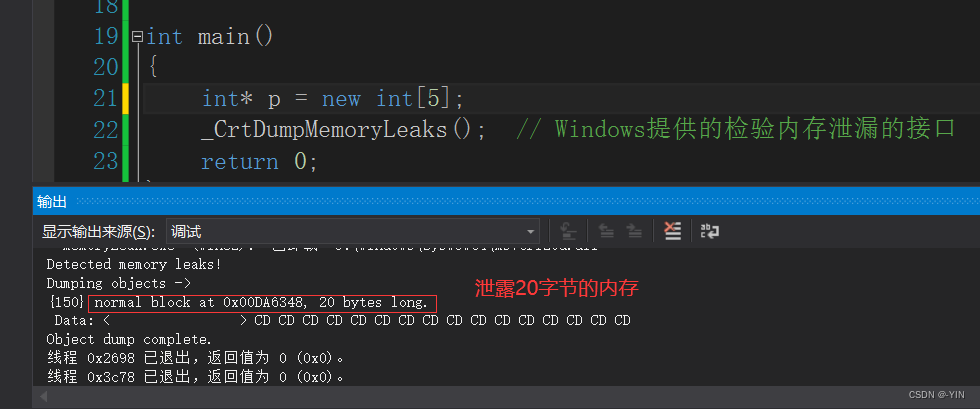

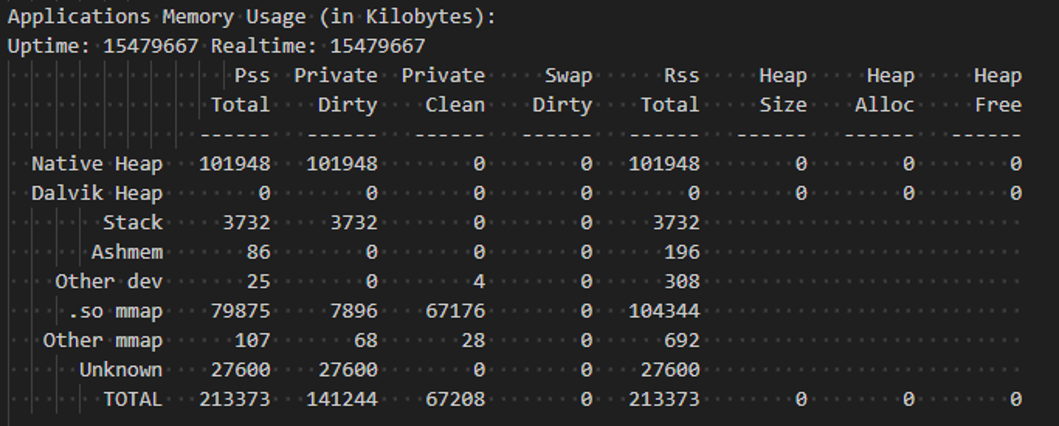

定位泄漏点需要专业工具(如Valgrind、AddressSanitizer、Visual Leak Detector)和深厚的系统知识,甚至需要对程序进行全链路跟踪、内存快照分析。对于复杂系统(如分布式服务、多线程程序),排查可能持续数周甚至数月,期间开发团队需暂停新功能开发,人力成本剧增。测试周期延长,发布风险升高

为验证内存泄漏是否修复,测试团队需进行“长时间压力测试”(如连续运行72小时监控内存变化),这显著延长了测试周期。若泄漏问题在上线前未发现,可能导致版本回滚(如某App因泄漏问题在应用商店下架),损害产品声誉。

更严重的是,部分泄漏场景依赖特定用户行为(如反复操作某功能),即使通过了内部测试,也可能在用户大规模使用时爆发,引发“线上事故”。例如,某社交App的消息模块存在泄漏,用户每发送100条消息泄漏1MB内存,上线后因活跃用户频繁聊天,导致大量用户反馈“App闪退”,被迫紧急修复。技术债务累积,系统可维护性下降

若内存泄漏未从根源解决,团队可能采用“补丁式修复”(如增加内存释放逻辑但未找到根本原因),导致代码中充斥着冗余的内存管理代码,降低可读性和可维护性。随着时间推移,这些“技术债务”会使系统越来越脆弱,新功能开发效率下降,最终可能被迫重构整个模块,成本远超初期修复。

四、特殊场景下的灾难性后果

在某些高可靠性要求的场景中,内存泄漏的危害被进一步放大,可能危及生命财产安全。

嵌入式与实时系统:从设备失效到安全事故

汽车电子(如自动驾驶系统)、医疗设备(如呼吸机)、工业控制(如生产线机器人)等嵌入式系统对稳定性要求极高。这些系统内存有限(通常512MB以内),且一旦失效可能引发安全事故。例如:- 自动驾驶系统的传感器数据处理模块若存在泄漏,可能在连续行驶数小时后内存耗尽,导致雷达数据解析失败,引发碰撞风险;

- 医疗呼吸机的控制程序若因泄漏崩溃,可能导致患者供氧中断,危及生命。

金融与交易系统:从数据错误到经济损失

高频交易系统、银行核心系统需要在毫秒级响应请求,且不允许任何数据错误。内存泄漏导致的内存不足可能使交易指令处理延迟,或因内存分配失败导致订单数据丢失,造成直接经济损失。例如,某券商的交易系统因泄漏导致内存不足,在股市开盘峰值时段无法处理买入指令,使客户错失交易机会,引发大规模投诉和法律纠纷。

内存泄漏的危害并非单一维度,而是从程序性能、系统稳定性、开发成本到业务安全的全方位侵蚀。它如同“慢性毒药”,初期症状轻微,却会在长期运行中逐步恶化,最终引发灾难性后果。

在现代软件开发中,防范内存泄漏需要“全流程治理”:开发阶段采用智能指针(如C++的unique_ptr)、垃圾回收机制(如Java、Python)减少手动内存管理;测试阶段引入自动化内存检测工具;运维阶段建立内存监控告警体系(如通过Prometheus监控进程内存增长率)。只有将内存管理纳入软件质量体系,才能从根本上避免其危害,保障系统的长期稳定运行。