文章目录

前言

在上一篇博客中,尝试构建了多种mcp_server。接下来考虑,如何将我们的多mcp_server给前端提供api接口。

一、fastapi的简单入门

参考文献:https://www.bilibili.com/video/BV18F4m1K7N3

1:安装必要的包(python=3.11):

conda activate langchain

pip install fastapi

2:快速搭建一个fastapi:

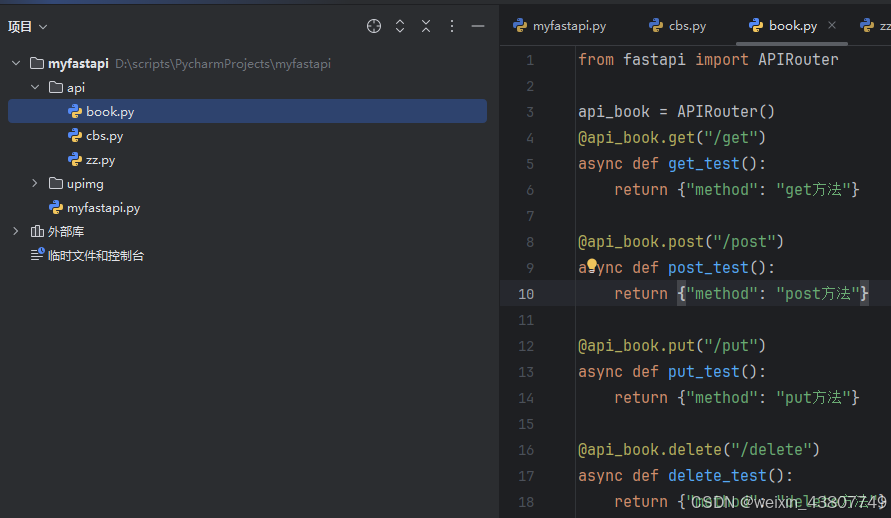

文件目录如下图:

# 导入必要的模块

from fastapi import FastAPI # 导入 FastAPI 框架,用于构建 API

import uvicorn # 导入 Uvicorn,一个基于 asyncio 的 ASGI web 服务器,用于运行 FastAPI 应用

from fastapi import Request # 导入 Request 对象,用于获取请求的详细信息(如查询参数、请求体等)

from fastapi.staticfiles import StaticFiles # 用于挂载静态文件目录(如图片、CSS、JS 等)

from api.book import api_book # 导入图书相关的路由模块

from api.cbs import api_cbs # 导入出版社相关的路由模块

from api.zz import api_zz # 导入作者相关的路由模块

# 创建 FastAPI 应用实例

app = FastAPI()

# 挂载静态文件目录

# 将 "/upimg" 路径映射到本地 "upimg" 文件夹,允许用户通过 URL 访问该目录下的静态文件(如上传的图片)

# 例如:访问 http://127.0.0.1:8080/upimg/test.jpg 会返回 upimg/test.jpg 文件

# app.mount("/upimg", StaticFiles(directory="upimg"), name="upimg")

# 注册路由(API 子应用)

# 使用 include_router 将不同模块的 API 路由注册到主应用中,并设置统一前缀和标签(用于文档分类)

app.include_router(api_book, prefix="/book", tags=["图书接口"]) # 图书相关接口,路径前缀为 /book

app.include_router(api_cbs, prefix="/cbs", tags=["出版社接口"]) # 出版社相关接口,路径前缀为 /cbs

app.include_router(api_zz, prefix="/zz", tags=["作者接口"]) # 作者相关接口,路径前缀为 /zz

# 根路径接口,用于测试服务是否正常运行

@app.get("/")

async def root():

return {"message": "Hello World"}

# 自定义测试接口,返回固定消息

@app.get("/xixi")

async def xixi():

return {"message": "Hello xixi"}

# GET 请求测试接口

# 接收查询参数(query parameters),并打印到后端控制台

@app.get("/get_test")

async def get_test(request: Request):

get_test_message = request.query_params # 获取 URL 中的查询参数(如 ?name=abc&age=123)

print("收到 GET 请求参数:", get_test_message) # 打印参数到控制台

return {"message": "Hello xixi"}

# POST 请求测试接口

# 接收 JSON 格式的请求体(request body),并打印内容

@app.post("/post_test")

async def post_test(request: Request):

post_test_message = await request.json() # 异步读取请求体中的 JSON 数据

print("收到 POST 请求数据:", post_test_message) # 打印接收到的 JSON 数据

return {"message": "Hello xixi"}

# 主程序入口

# 当直接运行此脚本时,启动 Uvicorn 服务器

if __name__ == '__main__':

# 运行 FastAPI 应用

# 参数说明:

# "myfastapi:app" -> 模块名:应用实例名(即当前文件名为 myfastapi.py,app 是 FastAPI 实例)

# host="127.0.0.1" -> 绑定本地回环地址

# port=8080 -> 使用 8080 端口

# reload=True -> 开启热重载,代码修改后自动重启服务(适合开发环境)

uvicorn.run("myfastapi:app", host="127.0.0.1", port=8080, reload=True)

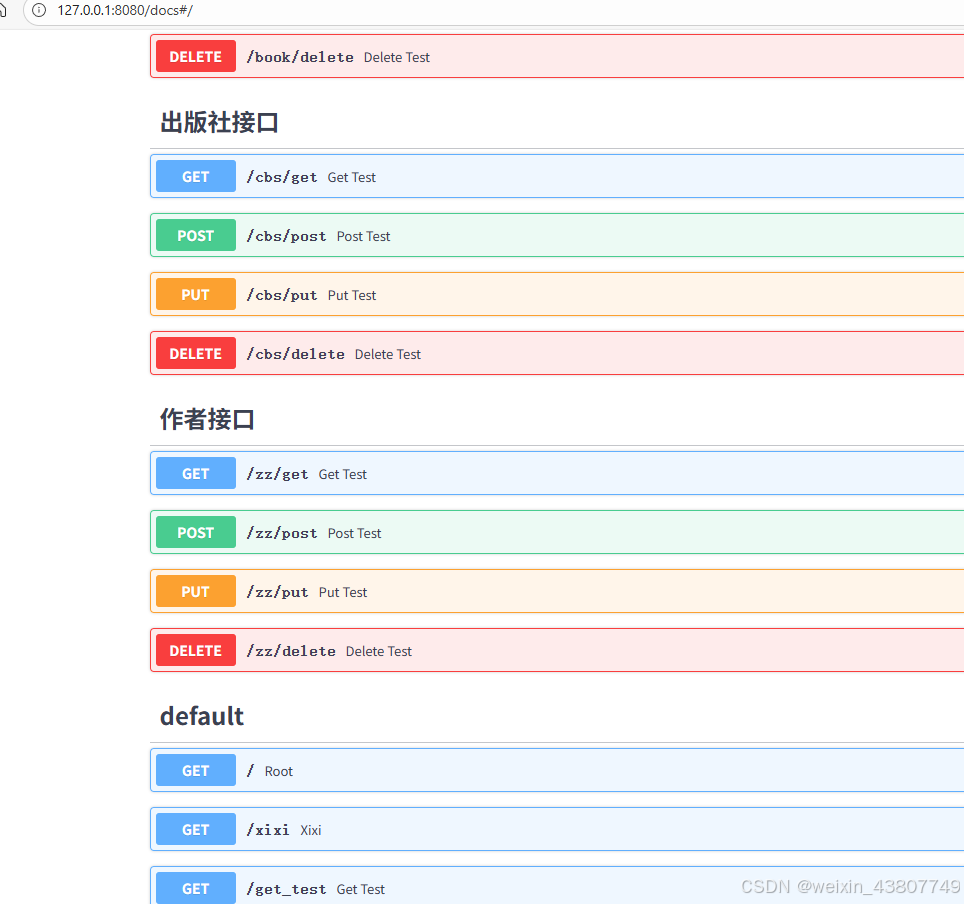

运行后可以浏览访问http://127.0.0.1:8080/docs查看接口文档

二、提升问答的响应速度

基于第一小节的fastapi,笔者搭建了一个chat接口,用于调用本地大模型。

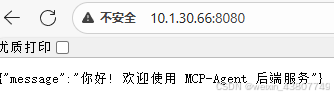

1. fastapi部署后端接口,在局域网内访问的方法

首先把ip改为0.0.0.0,

if __name__ == '__main__':

# uvicorn.run("myfastapi2:app", host="127.0.0.1", port=8080, reload=True)

uvicorn.run("myfastapi2:app", host="0.0.0.0", port=8080, reload=True)

然后把本机的8080端口放开,具体操作,可参考博客,然后局域网内的其他主机就可以访问了:

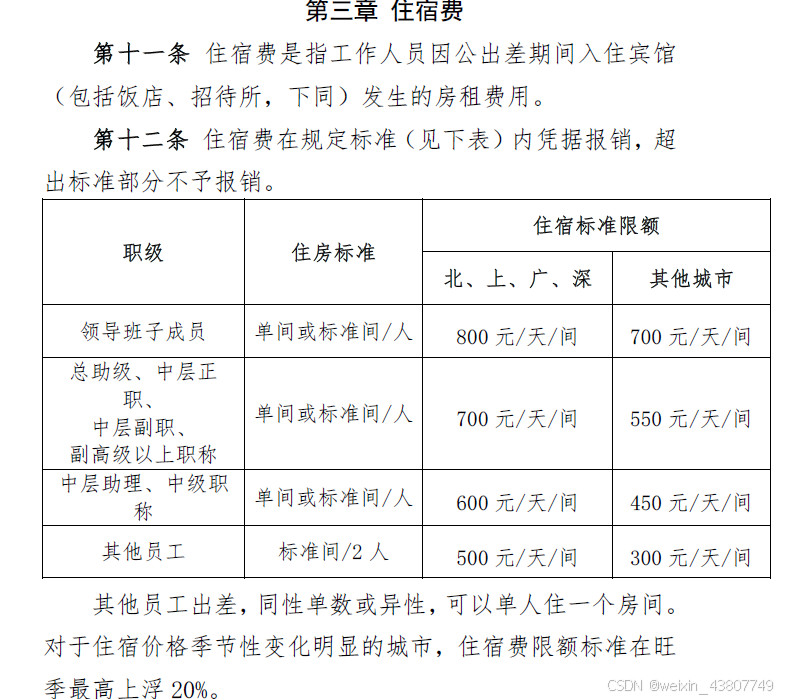

2. 局域网内的测试:“未来科技有限公司的差旅费标准”PDF的RAG问答:

PDF原文件部分截图如下:

2.1 使用qwq32b模型(19GB)

在我的电脑上用postman测试下。结果还是比较准确的,对于这个文档,RAG的效果还是可以的。可以看到一次提问的响应时间是52.39s。模型需要的响应时间太长了,接下来考虑如何提速。这里使用的是qwq32b模型(19GB),因此考虑换一个更小的模型试一下。

2.2 使用qwen3:8b模型(5.2GB),平均30s

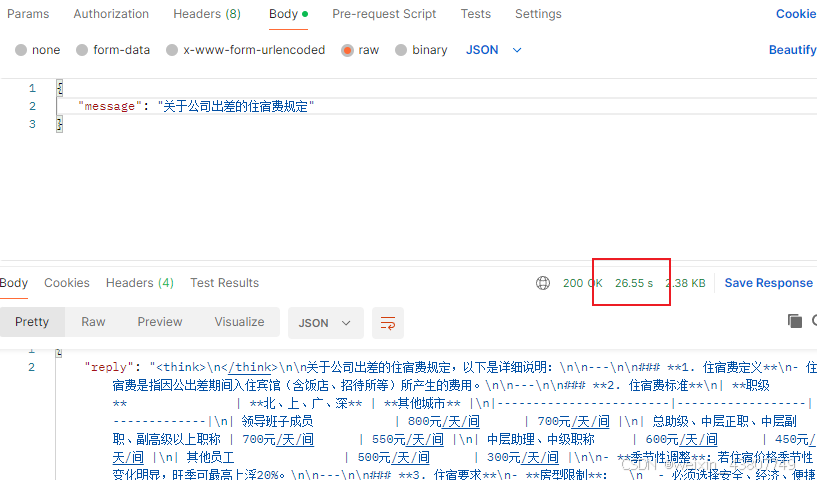

这里使用qwen3:8b(5.2GB),使用相同的问题调用接口,结果如下。可以看到,看模型的输出结果,也是没有问题的,但是所需要的时间大幅度缩小,变为了26.55s。

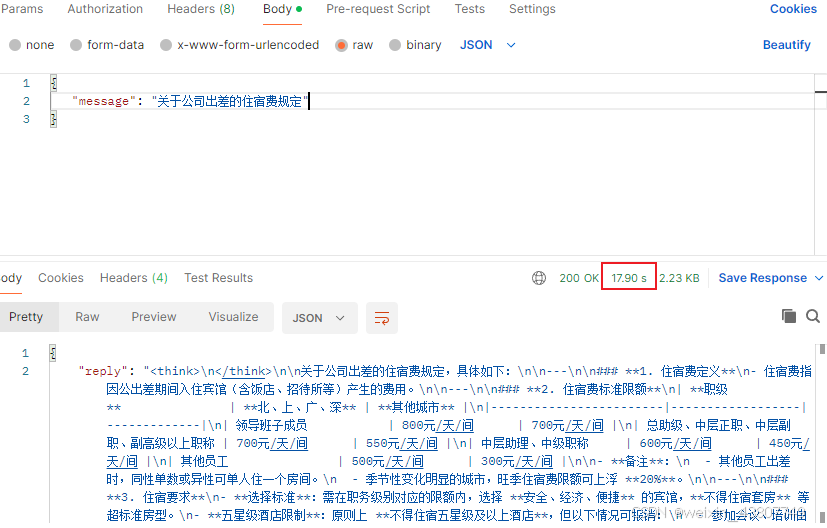

2.3 使用qwen3:8b模型(5.2GB),改进了rag_server的写法,,平均18s

通过chatgpt,进一步优化了rag_server,代码如下:

async def get_answer(question: str) -> str:

"""使用 RAG Chain 回答问题"""

try:

start = time.time()

context_text = await retriever.ainvoke(question.strip())

# LLM 调用

start_llm = time.time()

final_prompt = prompt.format(context=context_text, input=question)

response = await llm.ainvoke(final_prompt)

logger.info(f"🟢 LLM 生成完成,耗时: {time.time() - start_llm:.2f}s")

logger.info(f"✅ 总耗时: {time.time() - start:.2f}s")

return StrOutputParser().invoke(response)

except Exception as e:

logger.exception("❌ 问答过程中发生异常")

return f"问答过程中出错:{str(e)}"

3. 如何进一步提速?

3.1 模型推理优化

(1) 使用更小的模型;(暂不采纳)

(2) 减少生成的token数;

LLM推理时间 = 上下文长度 + 输出长度;如果只是回答文档中的问题,不必生成很长的上下文,在 LangChain 调用时传:llm = ChatOllama(model="qwen3:8b", temperature=0, num_predict=200) num_predict默认是256?

让我们来试一下看看效果。设num_predict=200,时间数据表明,的确提速了!但是,答案被强制截断了,输出是不完整的,只输出了< think >中的内容。

(3) 控制上下文窗口(prompt压缩)(暂不采纳)

Qwen3:8b 的上下文窗口很大,但你传进去的 context 越长,推理速度越慢

检索 k=1 是很好的,但也要确保 doc 片段不要太长

可以在构造 RAG 时裁剪:doc.page_content[:1000] # 控制单片段长度

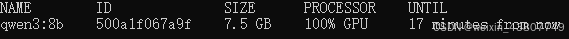

(4) 调整GPU批处理参数

Ollama 的后端支持 kv_cache 批量生成,在启动模型时可设置:ollama run qwen3:8b --num-thread 16 --num-gpu 1

已经100%运行在GPU上了。

3.2 调用链路优化

(1) 流式输出(可行,这样从向量数据库中查询的过程所花的时间不可省略,但是最后给LLM所得到的LLM的输出可以流式输出,给人一种时间缩短的感觉)

让前端/调用方边生成边显示,不用等 8~9 秒全部生成完才显示

LangChain 里可以改成:

async for chunk in llm.astream(final_prompt):

print(chunk.content, end="", flush=True)

(2) 缓存相似查询(可以一试)

对相同 embedding 检索结果的 Prompt → LLM 输出做缓存;

Python 可以直接用 functools.lru_cache 或 Redis 做缓存

(3) 避免重复加载模型(可行)

Ollama 第一次加载模型会花几秒,之后在 GPU 内存中保持热启动;

确保你的进程是长驻的(FastAPI、MCP Server 不要频繁重启)

3.3 多模型协作(可以一试)

如果不追求每一步都是 Qwen3:8b 的高质量输出,可以用:

小模型(3B/4B) 先做快速判断 + 检索 → 再由大模型做最终生成;

这样 Qwen3:8b 的推理时间可以减少 %-%