计算机网络在信息时代中的意义

数字化、网络化和信息化是21世纪的重要特征,21世纪是以网络为核心的信息时代。

大众所熟知的三大类网络:

- 电信网络:提供电话、电报、传真等服务

- 有线电视网络:向用户传送各种电视节目

- 计算机网络:使用户能在计算机之间传送数据文件

其中发展最快、起到核心作用的是计算机网络。

互联网概述

互联网是一种计算机网络。

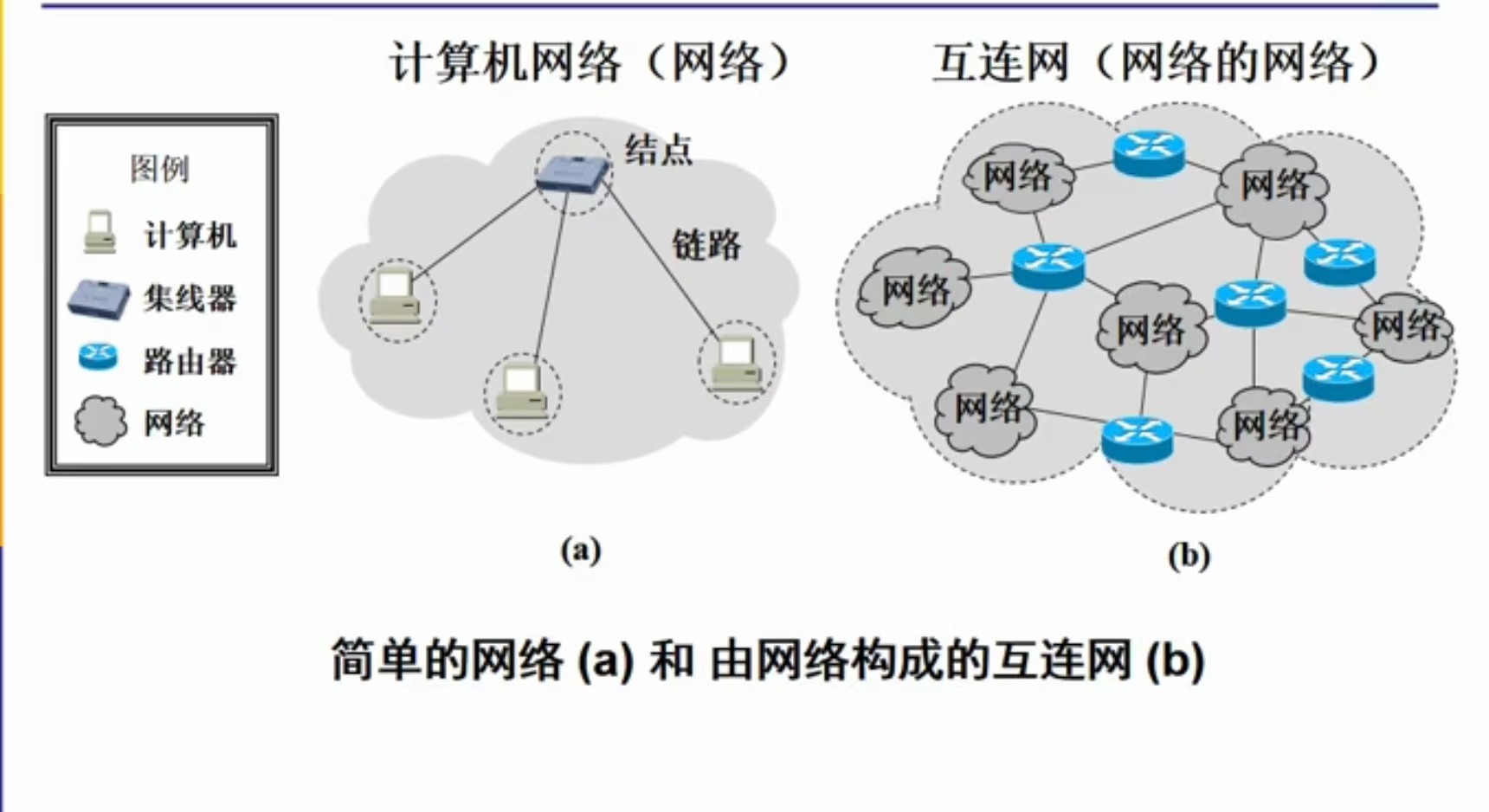

计算机网络(简称网络)由若干节点和连接这些节点的链路组成。网络中的节点可以是路由器、计算机等,如图a中就是一个简单的网络。有多个网络通过一些路由器相互连接,构成一个覆盖范围更大的计算机网络,这样的网络称为为“互连网”,互连网是“网络的网络”。

实际上,我们总是用一朵云来表示网络,如图,用云来表示网络的好处是可以先不考虑每一个网络中的细节,而是讨论与这个互联网相关的一些问题。

注意:

- 网络把许多计算机连接在一起

- 互连网则把许多网络通过路由器连接在一起

- 与网络相连的计算机常称为主机,主机可以是计算机,也可以是智能手机登智能机器。

互联网与互连网

- 互联网是世界上最大的计算机网络

- 互连网是指在局部范围互连起来的计算机网络

互联网是由数量极大的各种计算机网络互连起来而形成的网络,我们可以从以下两个方面来认识互联网:互联网的应用、互联网的工作原理和特点。

互联网的两个重要特点:

- 连通性

使上网用户之间可以交换信息(数据以及各种音频视频),好像这些用户的计算机都可以彼此直接连通一样。

- 共享

表示的是资源共享。资源共享可以是指信息共享、软件共享、硬件共享,由于网络的存在,这些资源就现在用户身边一样,方便使用。

互联网的组成

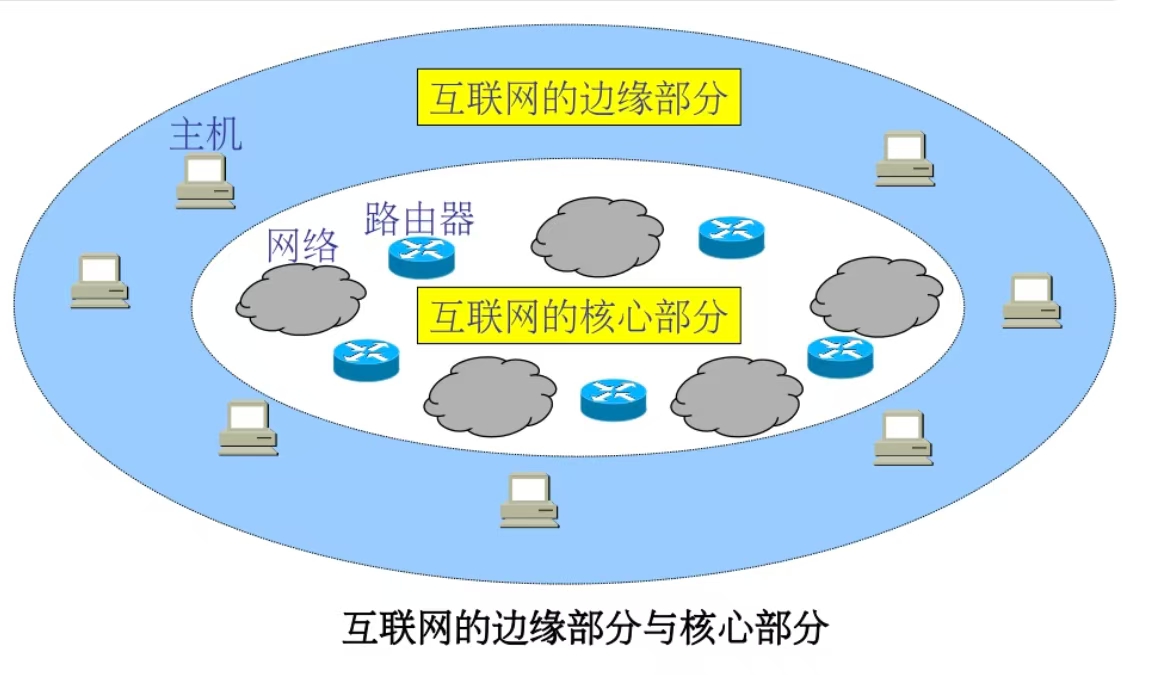

从互联网的工作方式上看,可以划分为两大块:

- 边缘部分:由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的,用来进行通信(传送数据、音频)和资源共享。

- 核心部分:由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)。

互联网的边缘部分

处在互连网边缘的部分就是连接在互联网上的所有主机。这些主机又称为“端系统”。

端系统

- 小的端系统可以是一台普通个人电脑,具有上网功能的智能手机,甚至是一个很小的网络摄像头

- 大的端系统可以是一台十分昂贵的大型计算机

- 端系统的拥有者可以是个人、单位(学校、企业、政府机关),当然也可以是某个ISP(互联网服务提供者)

端系统之间通信的含义

“主机A和主机B进行通信”实际上是指“运行在主机A上的某个程序(主机A的某个进程)与运行在主机B上的某个程序(主机B的某个进程)进行通信”

端系统之间的通信方式的分类

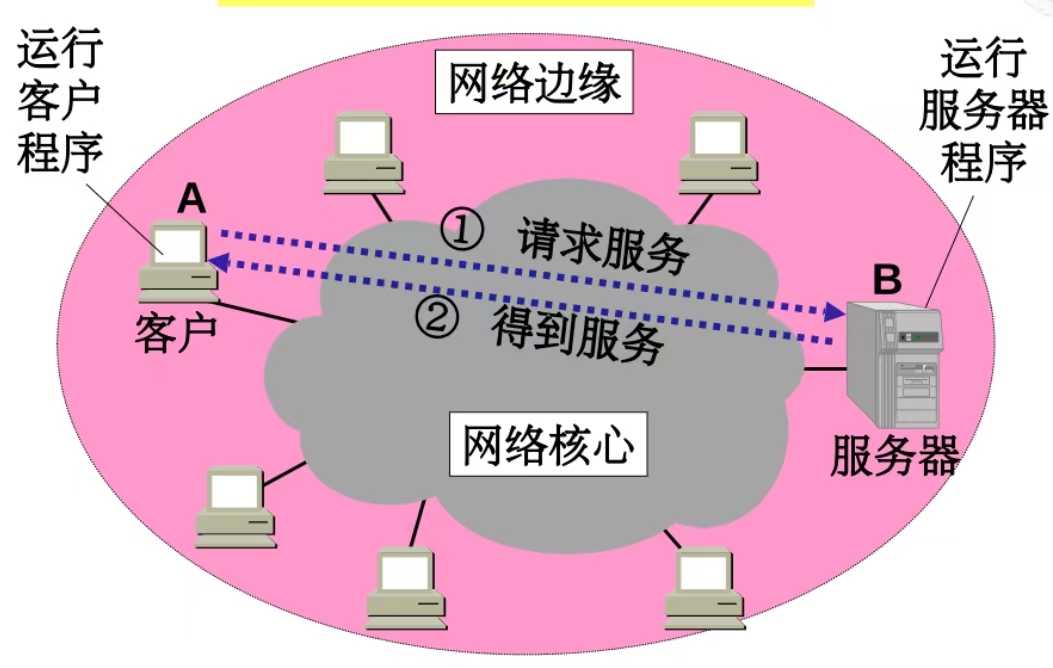

- 客户-服务器方式(C/S方式)

- 客户和服务器都是指通信中所涉及的两个应用进程。

- 客户-服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系

- 客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方

- 服务请求方和提供方都要使用网络核心部分所提供的服务

- 客户程序一定要知道服务器程序的地址,因为客户软件被用户调用后,在打算通信时就会主动向远地服务器发起通信

- 服务器程序被动等待客户的通信,服务器程序不需要知道用户的地址

- 服务器与客户建立关系以后,通信可以是双向的

客户A向服务器B发出请求服务,服务器B向客户A提供服务

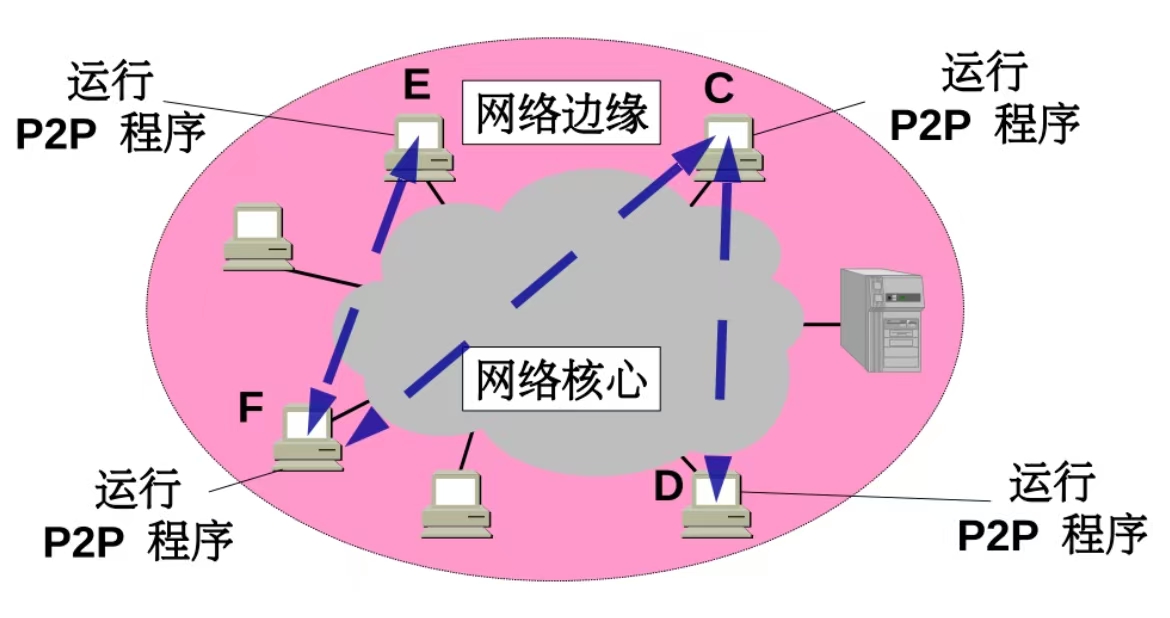

- 对等方式(P2P方式)

- 对等连接是指两个主机在通信时不区分哪一个是服务请求方或服务提供方

- 只要两个主机都运行了对等连接软件,他们就可以平等地进行对等连接通信

- 对等连接方式从本质上看仍然是客户-服务器方式,只是对等连接中的每个主机既是客户又是服务器

- 对等连接工作方式可支持大量对等用户同时工作

互联网的核心部分

网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供通信,是边缘部分中的任何主机都能够向其他主机通信(即传递或接受各种形式的数据)

在网络核心部分起特殊作用的是路由器,路由器是实现分组交换的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能。

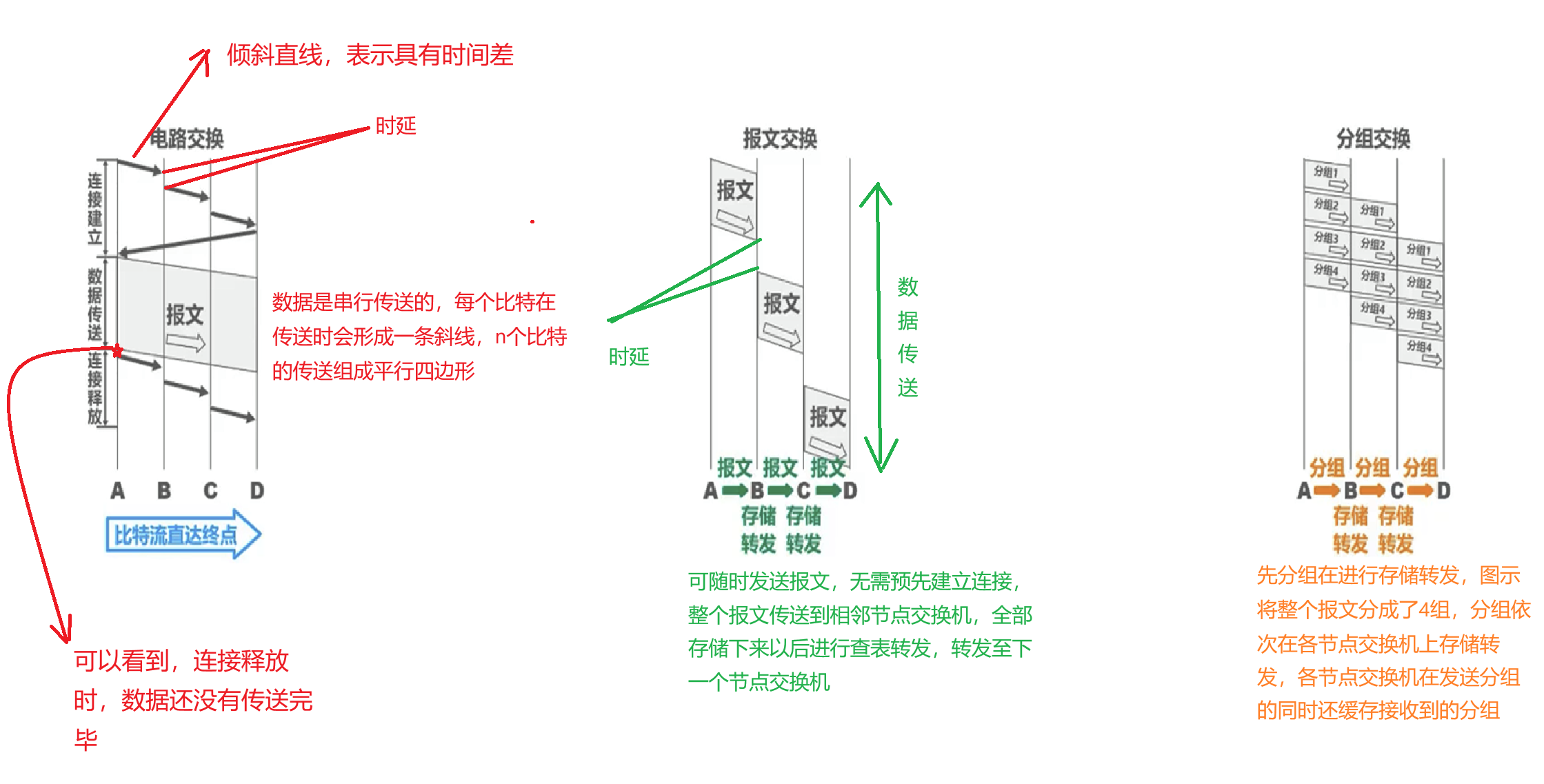

接下来我们将简单了解以下电路交换、分组交换和报文交换

报文交换

报文交换是一种无连接的、基于存储-转发机制的数据通信方式。

1. 核心概念:

发送方将想要传输的完整数据块(称为“报文”)加上目标地址、源地址等控制信息,作为一个独立的、完整的逻辑单元发送到网络中。网络中的每个节点接收整个报文,将其暂存在本地存储设备中,然后根据报文中的地址信息选择最佳路径,将其转发到下一个节点,如此反复,直至送达目的地。

2. 工作原理(存储-转发过程):

步骤一:接收与存储

当交换机(节点)收到一个报文时,它首先将整个报文完整地接收下来,并将其存储在节点的内部存储器(如硬盘或内存)中。步骤二:处理与寻路

节点检查报文的控制信息(包括目标地址、源地址等),解析出目标地址。然后根据其内部的路由表,为报文选择一条通往下一个节点的最佳输出线路。步骤三:转发

一旦选择好输出线路,并且该线路空闲,节点就将存储的报文发送到下一个节点。重复此过程,直到报文到达最终目的地。

比喻:

报文交换就像寄送一封平信。

你把写好的整封信(报文)塞进信封,写上地址(控制信息)。

你投递到本地邮局(第一个节点)。邮局接收并暂存所有信件。

邮局分拣员根据地址决定这封信下一步该发往哪个中转站(路由选择)。

邮件被装上卡车,运往下一个中转站(下一个节点)。

下一个中转站重复接收、存储、分拣、转发的过程,直到信被投递到收件人小区的邮箱(目的地)。

报文交换的作用与特点

作用:

实现共享线路: 不同来源的报文可以共享同一条物理链路,提高了线路的利用率。一个节点的输出线路可以被发往不同目的地的报文分时复用。

速率与格式转换: 由于有存储和处理的环节,连接在两个不同节点上的、速率或数据格式不匹配的设备之间可以进行通信。

优先级管理: 网络可以为不同的报文设置优先级,优先处理和转发更重要的报文。

差错控制: 节点在接收报文后可以进行差错检测,如果发现错误,可以要求上一个节点重发,从而提高可靠性。

优点:

线路效率高: 共享信道,避免了电路交换中独占线路的空闲时间。

无呼叫建立延迟: 发送方无需先建立连接即可直接发送数据。

支持多目标广播: 可以将一份报文发送给多个目的地。

流量控制与拥塞控制: 可以通过暂存报文来平滑网络中的流量峰值。

缺点:

存储转发延迟大: 每个节点都需要存储和处理整个报文,引入了可变的、有时较长的端到端延迟,不适合实时通信(如语音、视频)。

对节点要求高: 节点需要具备足够的存储空间来缓存可能很大的报文。

报文大小不定: 大的报文会长时间占用节点的存储资源和链路,可能导致其他报文的排队延迟过长。

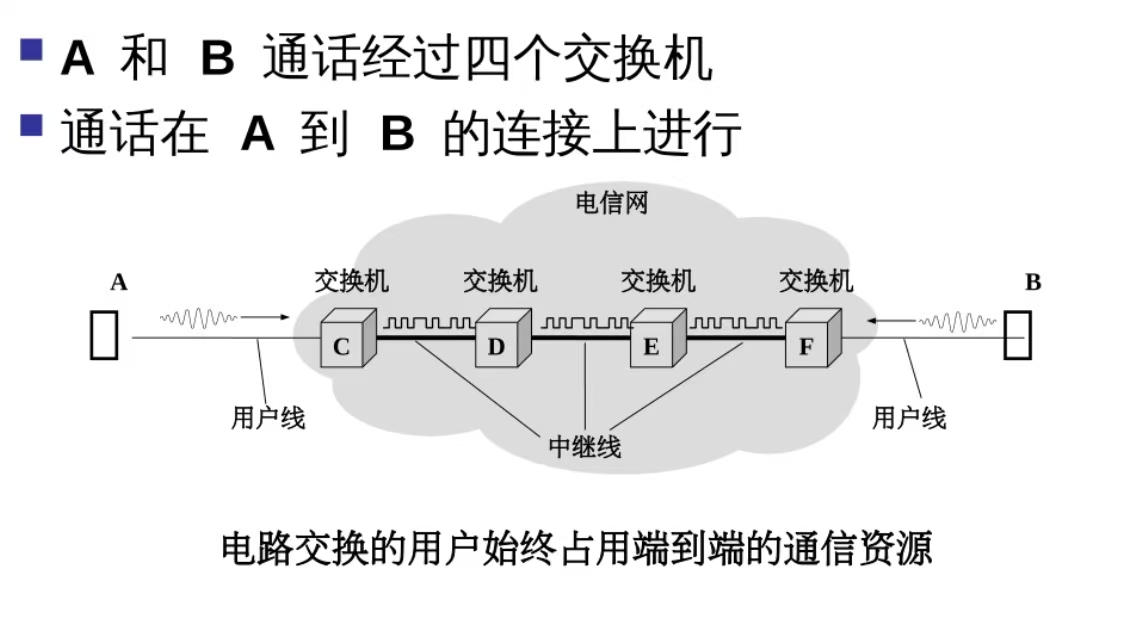

电路交换

电路交换的概念

电路交换是一种在通信双方之间建立一条专用的物理通信路径(电路),并在整个通信过程中独占此路径,直到通信结束才释放连接的通信方式。

在“电路交换”中,“交换”的含义就是转接——把一条电话线转接到另一条电话线,使他们连通起来。从资源分配角度,“交换”就是按照某种方式动态的分配传输线路的资源。

电路交换的原理

电路交换一定是面向连接的。

电路交换的通信过程必须遵循三个清晰的阶段:

1. 连接建立阶段(建立连接)

这是数据传输前必须完成的步骤。源端向网络发送一个带有目标地址的连接请求。网络中的交换节点(如电话交换机)会根据路由算法,沿途分配资源(信道带宽),一步一步地建立一条从源端到目的端的专用传输路径。这个过程需要时间,会引入“呼叫建立延迟”。

2. 数据传输阶段(通话)

一旦连接建立成功,双方就可以通过这条独占的、固定的物理路径进行数据传输。在整个传输过程中,数据无需携带完整的目标地址(因为路径是固定的),传输延迟小且稳定。此阶段的特点是:

资源独占: 即使通信双方在 silent period(沉默期,比如通话中都不说话),这条通道也被占用着,其他用户无法使用,导致线路利用率可能不高。

透明传输: 线路一旦建立,就对用户是“透明”的,它只为双方提供一条传输通道,不关心数据的内容和格式。

3. 连接释放阶段(释放连接)

当任何一方通信结束时,会发出一个信号请求释放连接。网络会通知路径上的所有节点,拆除这条专用电路,并释放所有占用的资源(如频道、缓冲区),这些资源可以被新的连接使用。

电路交换的一个重要特点就是在通话的全部时间内,通话的用户始终占用端到端的通信资源。

比喻:传统电话系统

电路交换的工作方式就像打固定电话(或称有线电话):

你拿起听筒拨号(请求建立连接)。

电话交换局根据你拨的号码,在你的电话机和对方电话机之间物理地连接一条线路。这条线路在整个通话期间完全属于你们两人。

你们开始通话(数据传输),声音信号沿着这条固定的专用路径传输。

通话结束后,你们挂断电话(请求释放连接),之前建立的这条专用线路被拆除,其中的所有资源(线路段)可以被其他人通话时使用。

使用电路交换来传送计算机数据时,其传输效率往往较低,这是因为计算机数据具有突发性,这导致在传送计算机数据时,用来传递数据的时间往往不到10%甚至1%,通信线路的利用率低下。

分组交换

分组交换采用存储转发技术。

分组交换的概念

分组交换是一种将需要传输的完整数据块(如一个文件、一条消息)分割成一个个更小的、格式化的数据单元,这些数据单元称为分组或包。每个分组都包含目标地址和序列号等控制信息(首部),然后在网络中独立传输,到达目的地后再被重新组装成原始数据的通信方式。

正是由于每个分组的首部中包含了诸如目标地址和源地址等重要的控制信息,每个分组才能在互联网中独立地选择传输路径,并被正确的交付到分组传输的重点。

分组交换的原理

其核心工作原理可以分为三个关键步骤:

1. 数据分割与封装(分组化)

发送端的高层数据(如一个网页、一封电子邮件)被传输到网络层。

网络层将这些数据分割成一个个长度较短、大小固定的数据块(如果数据太大)。每个数据块的长度通常有上限(如以太网中最大1500字节)。

每个数据块被加上一个分组首部,这样就形成了一个分组。这个首部至关重要,它包含了:

目的地址和源地址: 用于路由选择。

序列号: 用于标识分组的顺序,以便在接收端重组。

校验和: 用于检测传输过程中是否出现差错。

其他控制信息(如生存时间TTL)。

2. 存储转发与独立路由

网络中的每个节点(路由器)接收到一个分组后,会先将其完整地存储下来。

然后,路由器会暂存分组,检查分组首部中的目标地址(检查首部),并查询自身的路由表(查找转发表),以确定将该分组转发到下一个最佳路径的哪个相邻节点。

一旦决定了下一条路径,并且输出线路空闲,路由器就立即将该分组转发出去。

关键点: 每个分组都是独立路由的。这意味着:

路径不固定: 去往同一目的地的不同分组可能会根据网络的实时状况(如链路拥堵、故障)选择完全不同的路径。

无需建立连接: 在传输数据之前,不需要先建立一条端到端的专用连接(这是与电路交换的根本区别)。这种模式称为无连接。

3. 数据重组

所有分组经过网络中的多次存储转发,最终到达目的主机。

目的主机根据每个分组首部中的序列号,将它们按照原始顺序重新组装成完整的数据。

最后,将重组好的数据交付给高层的应用程序。

三种交换技术对比分析表

| 特性维度 | 电路交换 | 报文交换 | 分组交换 |

|---|---|---|---|

| 核心概念 | 建立一条专用的物理通信路径 | 对整个报文进行存储-转发 | 将数据分割为分组,独立进行存储-转发 |

| 传输单元 | 比特流 | 报文 | 分组/包 |

| 路径特性 | 固定的专用路径 | 动态路径(按报文路由) | 动态路径(按分组路由) |

| 资源使用 | 独占性:通信期间独占整条路径,即使空闲 | 共享性:线路被多个报文分时共享 | 共享性:线路被多个分组统计复用,利用率最高 |

| 延迟类型 | 1. 呼叫建立延迟(较长) 2. 传输延迟(极低且恒定) |

存储转发延迟(可变,且由于报文长,延迟很大) | 存储转发延迟(可变,但由于分组短,延迟较小) |

| 延迟特性 | 恒定,无抖动 | 可变,抖动大 | 可变,有抖动 |

| 数据顺序 | 保证数据按顺序到达 | 保证报文按顺序到达 | 不保证分组按顺序到达(需在终点重组) |

| 差错处理 | 网络不提供差错控制(如纠错) | 可在节点进行差错检测和重发 | 通常在终点进行差错控制(检测和重发) |

| 流量适应性 | 适合恒定流量(如语音) | 适合非实时的报文传输 | 适合突发性流量(如互联网数据) |

| 拥塞控制 | 在建立阶段控制(若无空闲线路则呼叫被拒绝) | 通过节点缓存解决,可能导致长时间延迟 | 通过节点缓存、路由选择、丢包策略等灵活控制 |

| 带宽分配 | 固定带宽分配 | 动态分配 | 动态分配 |

| 应用举例 | 传统电话网(PSTN)、ISDN | 老式的电报网、电子邮件(概念雏形) | 互联网(IP网)、局域网(TCP/IP) |

| 优点 | 1. 传输延迟小且稳定,实时性好 2. 透明传输,适用于实时语音/视频流 |

1. 线路共享,利用率高于电路交换 2. 支持优先级和差错控制 |

1. 线路利用率极高 2. 鲁棒性强(容错) 3. 适用于突发数据 4. 无呼叫建立延迟 |

| 缺点 | 1. 线路利用率低(空闲时浪费) 2. 建立连接延迟长 3. 缺乏灵活性 |

1. 不适用于实时通信 2. 节点需要大存储空间 3. 报文延迟长且不定 |

1. 传输延迟可变(抖动),不利于实时业务 2. 每个分组有额外开销(首部) |

小结:这一节的内容就到这里啦。我们在这一节中对互联网进行了相关介绍,小伙伴们要重点理解三种交换的特点,尤其是分组交换的内容哦。

欢迎朋友们在评论区留言讨论哦!