在软件系统生命周期中,重构(Refactoring)是指在不改变外部行为的前提下,通过调整内部结构来改善代码质量的过程。Martin Fowler将其定义为“对软件内部结构的一种调整,目的是在不改变软件可观察行为的前提下,提高其可理解性,降低修改成本”。随着系统复杂度的指数级增长,传统的小规模代码级重构已无法满足现代软件架构演进的需求,系统级重构模式应运而生。

重构工作的必要性源于软件熵增定律(Software Entropy Law),该定律描述了系统随着时间推移必然走向混乱的趋势。用公式表示为:

其中,表示软件熵值,

表示第

次变更的复杂度,

表示设计匹配度,

为环境系数。当熵值超过临界阈值时,系统将陷入“技术债务”的泥潭。

传统重构方法的局限性与演进需求

早期的重构实践主要聚焦于代码层面的微观调整,如提取方法、重命名变量等。这些技术虽然有效,但存在三个根本性缺陷:

局部优化陷阱:如同城市改造中只修补个别建筑而忽视整体规划,导致系统架构逐渐偏离业务需求。例如,某电商系统经过300余次小规模重构后,虽然每个模块内部结构清晰,但模块间耦合度却高达0.78(理想值应<0.3),最终导致新功能开发效率下降60%。

历史包袱效应:遗留系统往往存在“冰山下”的隐形依赖,用传统方法评估重构成本时普遍存在低估现象。研究表明,实际重构工作量通常为预估值的2.3-5.6倍:

其中为系统年龄(年),

为文档缺失率(%)。

业务连续性约束:金融、医疗等关键领域系统要求重构过程必须保证7×24小时可用性,传统“停服更新”模式完全不适用。

这些局限性催生了新一代系统级重构模式,它们借鉴了城市规划、生物学等跨领域思想,形成了完整的架构改造方法论。

拆迁者模式(Wrecking Ball Pattern)

模式原理与技术架构

拆迁者模式源于“破而后立”的哲学思想,适用于技术栈严重落后、架构腐化度超过修复阈值的遗留系统。其核心决策公式为:

其中表示架构匹配度,

为迁移时间成本。

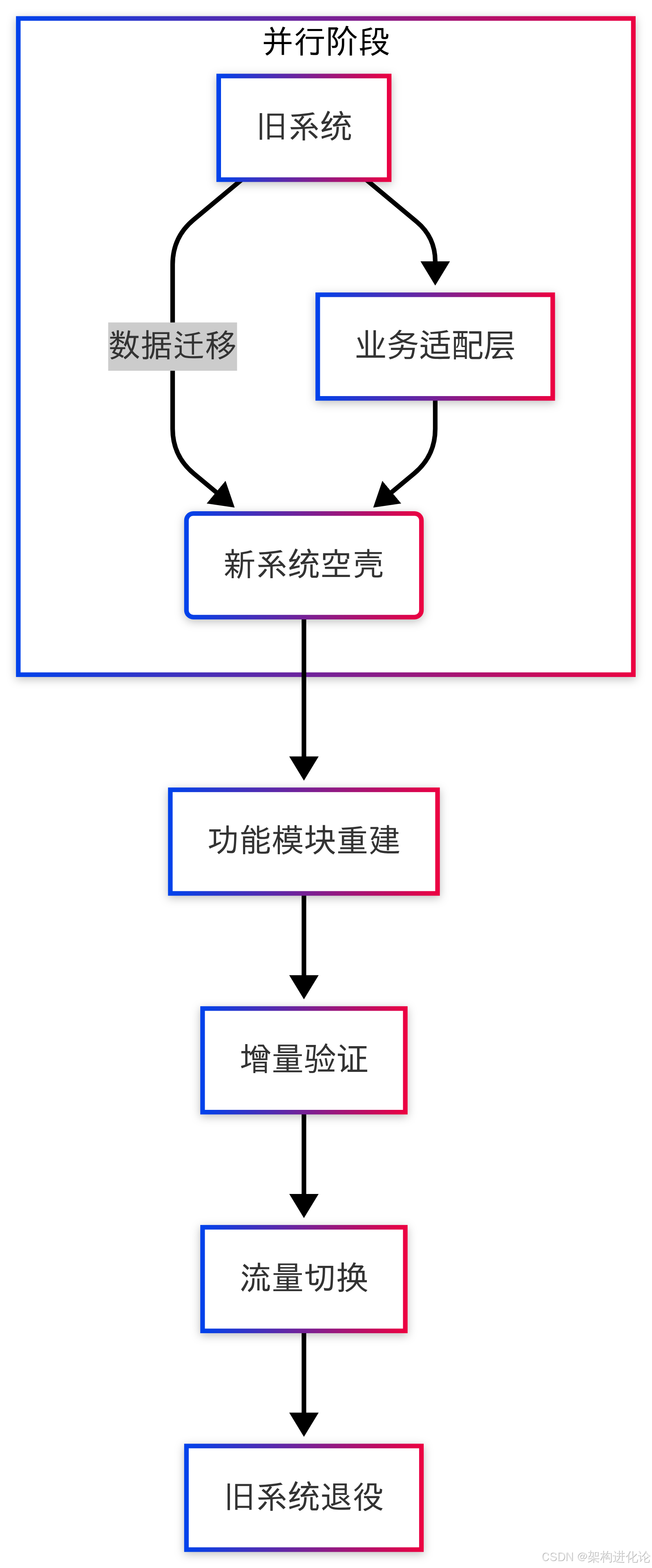

技术架构图

典型案例:银行核心系统重构

某国有银行核心系统基于COBOL构建,运行超过20年后面临:

单日批处理窗口超过8小时

无法支持实时风控需求

熟悉原始代码的工程师不足10人

采用拆迁者模式后:

基于领域驱动设计(DDD)重建微服务架构(扩展阅读:五大架构设计驱动方式:从理论到实践的创新设计-CSDN博客、从贫血到充血:领域模型设计的演进与创新实践-CSDN博客)

开发双向数据同步网关

按业务领域分批迁移(账户→交易→风控)

代码示例(数据同步网关关键逻辑):

// 双写控制器(确保数据一致性)

public class DualWriteController {

private OldSystemClient oldSystem;

private NewSystemClient newSystem;

// 使用Saga模式保证事务

@Transactional

public void transfer(Transaction tx) {

try {

// 阶段1:新系统写入

newSystem.beginSaga();

String sagaId = newSystem.recordTransaction(tx);

// 阶段2:旧系统写入

oldSystem.legacyTransfer(

tx.getAccountNo(),

tx.getAmount(),

sagaId);

// 阶段3:确认提交

newSystem.confirmSaga(sagaId);

} catch (Exception e) {

// 补偿逻辑

newSystem.compensate(sagaId);

throw new DualWriteException(e);

}

}

}实施关键点

数据迁移验证:采用CRC32校验与抽样比对相结合

流量切换策略:按用户分组逐步切流(1%→5%→20%→100%)

回滚机制:预设6小时黄金回滚窗口

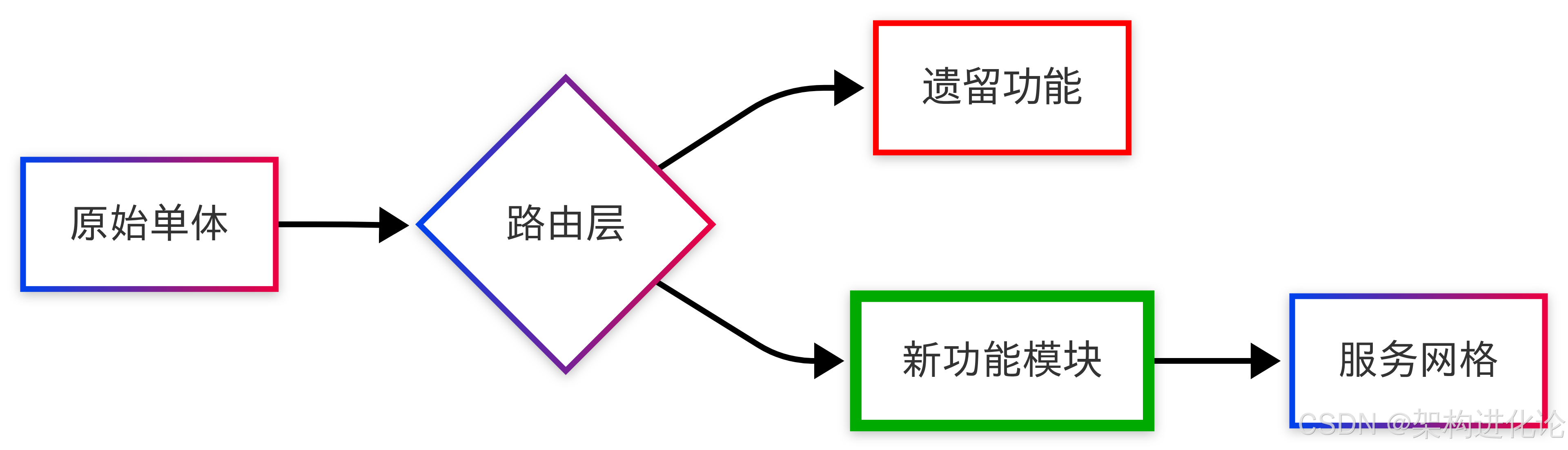

绞杀者模式(Strangler Pattern)

模式原理与技术架构

绞杀者模式灵感来自热带雨林中的绞杀榕,通过渐进方式替代原有系统。其适用性评估模型为:

其中为可独立拆分的功能点,

为总功能数。

架构演进图

典型案例:电商平台改造

某跨境电商平台ASP.NET单体架构面临:

黑色星期五期间扩容成本高昂

商品搜索功能拖累整个系统

多地区合规要求差异大

实施步骤:

引入API Gateway作为“绞杀点”

优先抽取商品搜索为独立服务

逐步分离支付、物流等边界清晰的模块

代码示例(路由策略):

class RoutingMiddleware:

def __init__(self, legacy_app, new_services):

self.legacy = legacy_app

self.services = new_services

def handle_request(self, request):

# 路由决策逻辑

if request.path.startswith('/search'):

return self.services['search'].handle(request)

elif request.path in ['/pay', '/refund']:

if request.headers.get('X-New-Payment') == 'true':

return self.services['payment'].process(request)

else:

return self.legacy.handle_payment(request)

else:

# 默认走旧系统

return self.legacy.dispatch(request)性能优化技巧

影子流量:对比新旧系统处理结果,差异率<0.1%方可切流

防腐层设计:隔离新旧系统间的协议差异

容量规划:新服务实例数 = 旧系统对应模块QPS × 1.2 / 单实例吞吐量

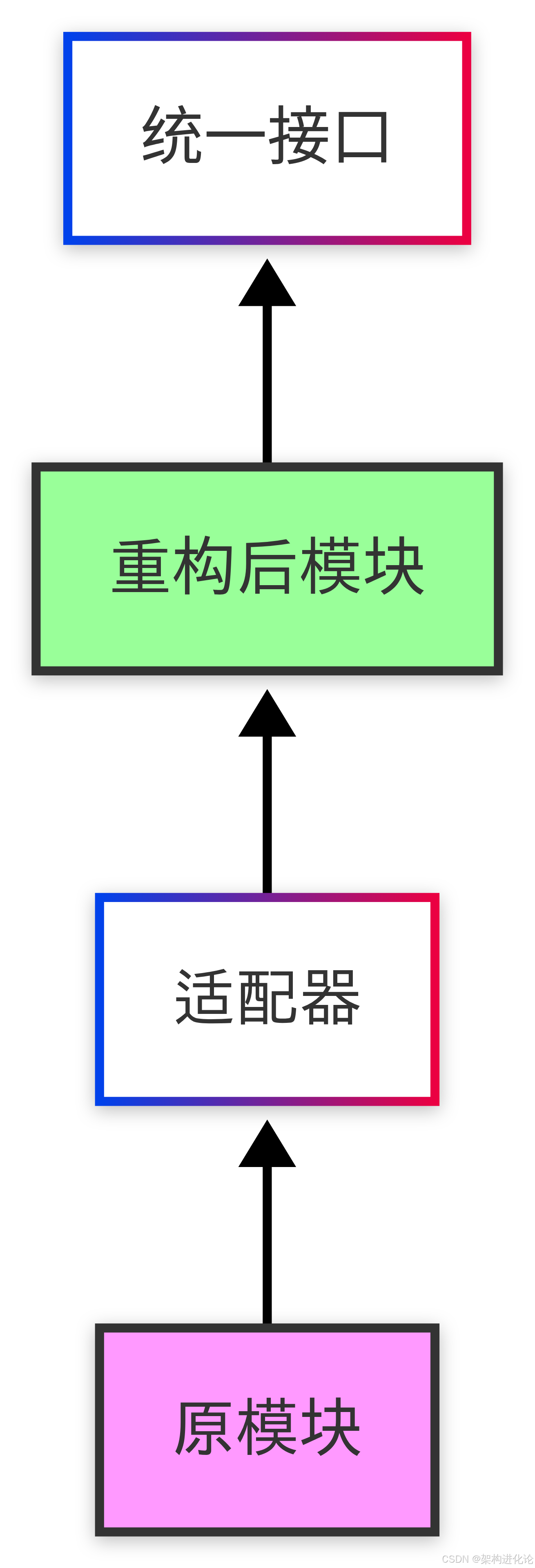

修缮者模式(Facelift Pattern)

模式原理与技术架构

修缮者模式适用于架构基本健康但存在局部缺陷的系统,其价值评估公式为:

其中为收益项,

为生命周期权重,

为成本项。

架构示意图

典型案例:航空订座系统升级

某GDS系统需要:

保持EDIFACT协议兼容性

内部改用现代定价引擎

支持动态打包销售

解决方案:

保留原有协议接口层

重写核心定价算法

引入规则引擎实现动态组合

代码示例(适配器模式):

// 传统EDIFACT接口适配

class EdifactAdapter {

private modernEngine: NewPricingEngine;

parseEdifact(message: string): PricingRequest {

// 解析传统报文

return {

segments: message.split('\''),

// ...其他转换逻辑

};

}

async getFare(req: EdifactRequest): Promise<EdifactResponse> {

// 转换为新引擎所需格式

const modernReq = this.transformRequest(req);

// 调用新引擎

const result = await this.modernEngine.calculate(modernReq);

// 转换回传统格式

return this.buildEdifactResponse(result);

}

// ...其他转换方法

}质量保障措施

契约测试:确保接口行为不变

性能基准:关键指标波动需<5%

灰度发布:按航线逐步开放新功能

模式选型与组合策略

决策矩阵

| 评估维度 | 拆迁者模式 | 绞杀者模式 | 修缮者模式 |

|---|---|---|---|

| 业务风险 | 高 | 中 | 低 |

| 实施周期 | 长(6-18月) | 中(3-12月) | 短(1-3月) |

| 团队技能要求 | 极高 | 高 | 中 |

| 基础设施成本 | 高 | 中 | 低 |

| 架构收益 | 最高 | 高 | 局部 |

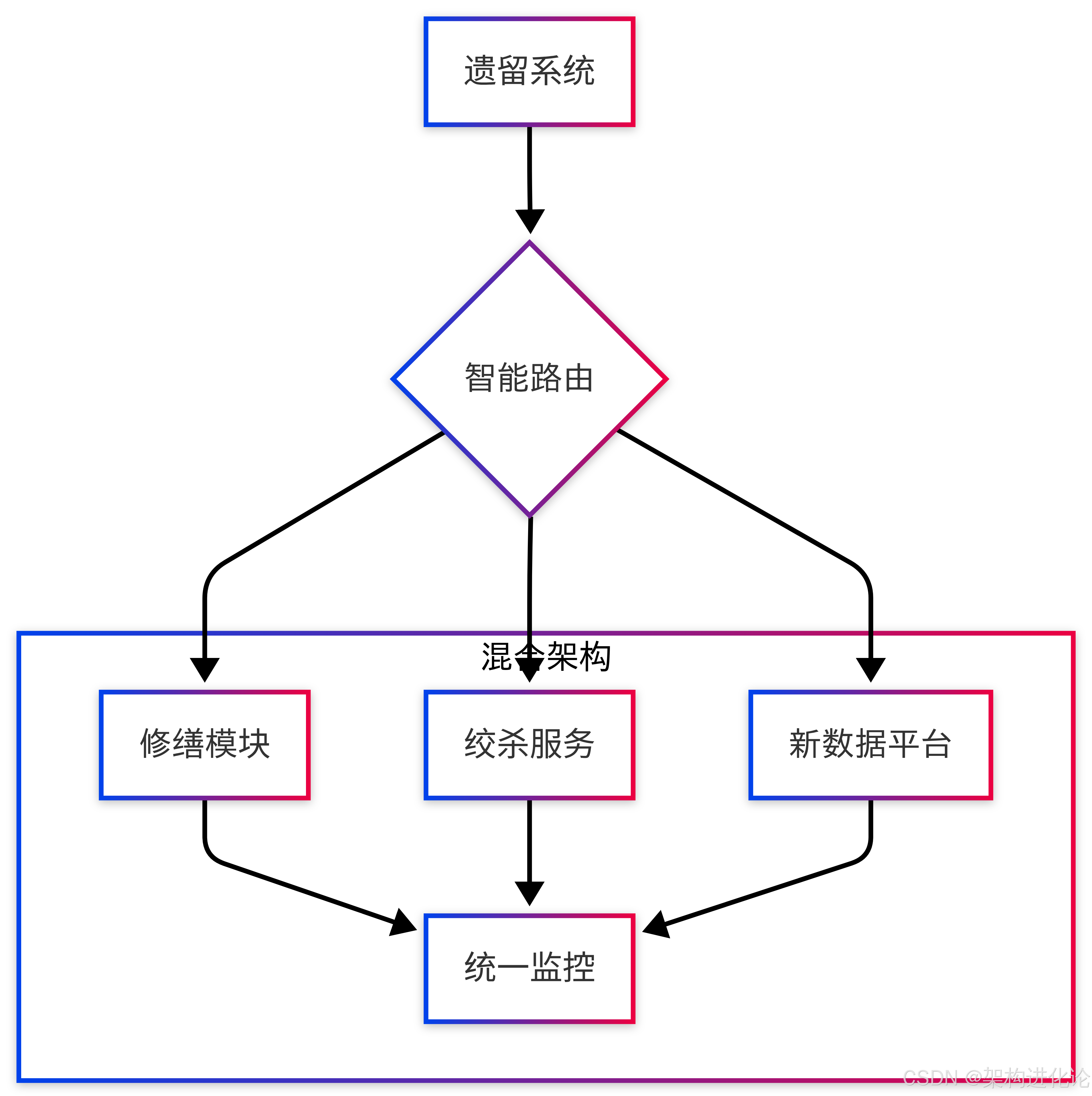

混合模式实践

某智能制造业案例组合应用:

修缮者模式:优化工单处理引擎

绞杀者模式:逐步替换老旧MES模块

拆迁者模式:重建数据湖基础设施

混合架构图

工程实践关键成功因素

度量驱动:建立重构健康度指标(RHI):

组织适配:构建跨功能重构团队(CFRT),包含:

领域专家

架构师

自动化测试工程师

运维代表

工具链支持:

代码异味检测(SonarQube)

依赖分析(ArchUnit)

影响分析(GitPrime)

渐进式验证:

def validate_refactor(old_system, new_component):

for _ in range(1000):

input = generate_random_input()

assert old_system(input) == new_component(input)

stress_test(new_component)结论

软件重构从艺术走向科学的过程,本质上是工程方法论不断体系化的演进。三种核心模式构成连续光谱:拆迁者模式提供彻底革新路径,绞杀者模式实现平衡过渡,修缮者模式保障持续优化。未来发展方向将更加聚焦于:

AI辅助的重构决策系统

云原生环境下的自适应架构

量化驱动的重构价值评估

正如Fred Brooks所言:“唯一不变的就是变化本身。”掌握这些重构模式,就是为软件系统赋予持续演进的生命力。