云计算作为新一代信息技术的核心,其体系涵盖特点、定义、技术演进及分类等多个维度,以下是对相关知识的系统整合与解读。

一、云计算的核心特点 / 优势

云计算的优势围绕资源利用效率、服务灵活性和管理便捷性展开,具体可拆解为五大核心特性:

- 按需自助服务:用户无需人工干预,可根据自身业务需求,通过云平台自主申请、配置和管理计算资源(如服务器、存储容量等),实现资源获取的 “自助化”,减少对服务商人工支持的依赖。

- 广泛的网络接入:云资源不局限于特定设备或网络环境,用户可通过任意具备网络连接能力的终端(如电脑、手机、平板),在全球任意地点访问和使用云服务,打破物理空间对资源使用的限制。

- 资源池化:云服务商将大量物理资源(CPU、内存、存储、网络等)通过

虚拟化技术整合为共享资源池,根据用户需求动态分配资源。这种模式避免了资源闲置,提升了整体资源利用率,且用户无需关注资源的物理位置和具体硬件细节。

4. 快速弹性伸缩:资源可根据业务负载变化 “按需调整”—— 业务高峰期可快速扩容以应对流量峰值(如电商大促),低谷期可缩减资源以降低成本,实现资源与业务需求的动态匹配,保障服务稳定性的同时避免浪费。

5. 可计量服务:云服务采用 “按需付费” 的计量模式,通过云平台的监控和计量系统,精确统计用户对资源的使用量(如服务器使用时长、存储容量占用、网络带宽消耗等),用户仅需为实际使用的资源付费,降低初期投入成本。

二、云计算的权威定义(NIST 标准)

美国国家标准与技术研究院(NIST)作为全球公认的技术标准机构,对云计算的定义具有权威性,其核心表述为:

云计算是一种资源交付模型,能够让用户随时随地、便捷且随需应变地从 “可配置计算资源共享池”(包含网络、服务器、存储、应用程序及服务等)中获取所需资源;这些资源可被快速供应与释放,最终将 “管理资源的工作量” 和 “与服务提供商的交互” 降至最低限度。

该定义明确了云计算的核心目标:以低成本、高效率的方式,为用户提供灵活的资源服务,同时简化资源管理流程。

三、计算技术的发展演进

计算技术从单一设备处理,逐步向多设备协同、分布式共享方向发展,主要经历四个阶段:

技术阶段 |

核心原理 |

特点 |

|---|---|---|

串行计算 |

将问题拆解为离散的指令序列,单个 CPU 按顺序逐一执行指令 |

同一时间仅处理一个指令,效率低,适用于简单、小规模计算任务 |

并行计算 |

将问题拆解为多个可同时处理的子任务,每个子任务由独立 CPU 并行执行,通过统一控制机制协调 |

子任务关联性强,需同步处理,计算结果需绝对准确,实时性要求高,适用于大规模复杂计算(如科学模拟) |

分布式计算 |

属于分布式系统领域,将计算组件分散在不同网络的计算机上,通过统一消息机制实现通讯与协作,共同完成目标 |

子任务独立性强,单个任务结果不影响整体,允许少量计算错误(可通过多节点验证修正),实时性要求低,适用于海量数据处理(如数据挖掘) |

网格计算 |

是分布式计算的特例,将本地 / 互联网上的零散计算资源(如闲置 CPU、存储)聚合,形成虚拟 “高性能计算机” |

资源来源分散(多为闲置资源),通过集群实现,目标是 “化零为整”,为用户提供低成本的大规模计算能力(如科研项目、复杂模型计算) |

关键区别:并行计算 vs 分布式计算

核心差异:是否共享内存—— 处理单元(CPU)共享内存为并行计算,不共享内存为分布式计算;

任务关联性:并行计算的子任务高度关联,需同步;分布式计算的子任务独立,无需强同步;

效率侧重:并行计算追求 “计算准确性与实时性”,无资源浪费;分布式计算追求 “资源利用率”,允许部分无用数据块不处理,整体 “效率”(指精准处理效率)较低。

四、按运营模式对云计算分类

运营模式根据云资源的 “归属、服务范围” 划分,主要分为四类:

分类 |

核心特征 |

典型案例 / 说明 |

|---|---|---|

公有云 |

由大型厂商构建,在全球部署数据中心,资源对公众 / 企业开放共享,用户按需租用,无需自建硬件 |

AWS(亚马逊)、阿里云、腾讯云等,服务覆盖全球用户,成本低、扩展性强 |

私有云 |

由单个企业 / 组织自建自用,资源仅对内开放,不对外共享,具备高安全性和定制化能力 |

华为提供私有云搭建服务,适用于对数据安全要求极高的企业(如金融、政府机构);阿里、腾讯暂不提供私有云服务 |

混合云 |

融合公有云、私有云、行业云中的两种或多种,用户可根据业务需求(如数据敏感度、成本)在不同云之间切换 |

企业将核心数据(如用户隐私数据)存储在私有云,非核心业务(如营销推广)部署在公有云,兼顾安全与成本 |

行业云 |

针对特定行业的需求定制,具备行业专属的合规性、功能模块,资源仅对行业内用户开放 |

金融行业云(满足金融监管合规要求)、医药行业云(支持药品研发数据管理)、运输行业云(适配物流调度需求) |

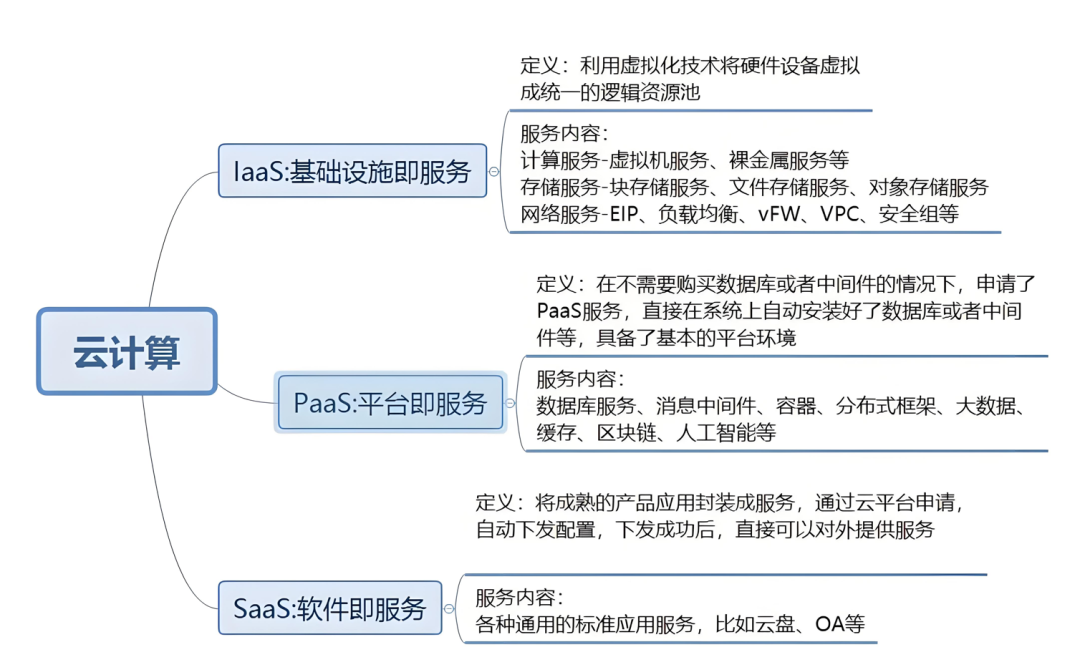

五、按服务模式对云计算分类

服务模式根据 “云服务商与用户的责任边界” 划分,核心是 “分层交付资源”,需先明确云计算的三层架构:

- 基础设施层

:最底层,包含硬件资源(网络、服务器、存储)及虚拟化层;

- 平台层

:中间层,包含操作系统、中间件、应用运行环境(如数据库、开发工具);

- 软件层

:最上层,包含面向用户的应用程序(如办公软件、CRM 系统)及用户数据。

基于三层架构,服务模式分为四类:

服务模式 |

服务商提供的层级 |

用户负责的层级 |

特点 / 通俗理解 |

|---|---|---|---|

传统模式 |

无(用户需自建所有层级) |

基础设施层、平台层、软件层 |

“烟囱式” 架构,所有部件独立搭建,成本高、维护复杂,无云服务支持 |

IaaS(基础设施即服务) |

基础设施层(硬件 + 虚拟化) |

平台层、软件层 |

用户 “租硬件”,无需采购服务器、存储,只需自行部署操作系统、应用程序(如用户租用 AWS 的 EC2 服务器,自行安装 Windows 系统和办公软件) |

PaaS(平台即服务) |

基础设施层 + 平台层(操作系统、中间件、运行环境) |

软件层 |

用户 “租平台”,无需关注硬件和系统,直接在云平台上开发、部署应用程序(如开发者在阿里云 PaaS 平台上开发小程序,无需搭建数据库、服务器环境) |

SaaS(软件即服务) |

基础设施层 + 平台层 + 软件层(完整应用程序) |

无(仅需使用应用、管理自身数据) |

用户 “租软件”,直接使用云服务商提供的现成应用,无需安装、维护(如使用腾讯企业邮、阿里云钉钉、Office 365 等) |

不想错过文章内容?读完请点一下“在看 ”,加个“关注”,您的支持是我创作的动力

”,加个“关注”,您的支持是我创作的动力

期待您的一键三连支持(点赞、在看、分享~)